| zu den Gesamtinhaltsverzeichnissen |

| ^inh 2018071200 | weiteres |

1

Zusammenfassung

1.1

Reality Remade / Wiedererzeugte Wirklichkeit

1.2

The Sound of Pictures / Der Klang der Bilder

1.3

Art and Authenticity / Kunst und Authentizität

1.4

The Theory of Notation / Die Theorie der Notation

1.5

Score, Sketch and Script / Partitur, Skizze und Skript

1.6

Art and the Understanding / Kunst und Verstehen

2

Anmerkungen

2.1

Zur Übersetzung

2.2

Heitere Blütenlese

2.3

Zusammenfassung

3

Bibliographie

Dies ist der Versuch einer kritischen Zusammenfassung von

Nelson Goodman Languages of Art.

Es erschien 1962, und 1976 in einer leicht erweiterten Auflage.

Dieses Werk gilt allgemein als maßgebliche und Wege öffnende,

völlig neuartige

Behandlung von hauptsächlich bildender Kunst, aber auch anderen Kunstgattungen,

mit dem Mitteln der damalig zeitgenössischen Philosophie in ihrer

"analytisch-mathematisch-amerikanischen" Variante.

Dabei geht es zwar grundsätzlich um die Mechanismen der besprochenen Künste

im Allgemeinen; besonderes Interesse gilt aber den "modernen, zeitgenössischen" Kunst,

im Gegensatz zum Werk des letztlich von uns besprochenen

Roman Ingarden

.

Die Besprechung dieses Werkes schien uns also lohnende Ergänzung und Fortsetzung der

dort durchgeführten Forschung

und sei dem Leser hier zum Zwecke einer knappen Orientierung angeboten.

Wir folgen der englischsprachigen Ausgabe von 1976 [gmEn], zusammen mit der Übersetzung von Bernd Philippi im Suhrkamp-Verlag [gmDt]. Seitenangaben wie (S.xii/10) folgen der zeitlichen Erscheinung "englisch/deutsch", obwohl wir fast nur aus der deutschen Ausgabe zitieren.

Kritische Kommentare sind eingestreut und als solche gut erkenntlich, aber der Großteil des Textes ist tatsächlich nur der Versuch einer möglichst getreuen Umschreibung. Dabei bedienen wir uns zu einem recht geringen Teil ("gefühlte 15%") eigener Beispiele und Formulierungen, um das von uns Verstandene wiederzugeben, folgen aber zumeist der Wortwahl des besprochenen Textes, auch dort wo die Übersetzung von Termini (notwendigerweise, dies ist kein Vorwurf an den Übersetzer !-) diskussionswürdig wäre.

Die philosophische Ausgangsposition von Goodman ist eine Variante des sog.

Nominalismus, was zunächst hauptsächlich nur bedeutet, dass abstrakte Begriffe

oder auch "Ideen" / "Qualia" / "Attribute", wie immer man diese näher definiert, nur auf der Ebene

der Benennung oder Bezeichnung oder (wie wir sagen würden) psycho-internen

Modellbildung existieren und wirksam sind, nicht etwa als Bestandteile der

dinglichen Realität.

Des weiteren gehört der Ansatz in den Bereich der "analytischen" Philosophie,

da es (a) in ihm um die Analyse von Sprachformen und Sprechakten geht, da (b)

praktische Urteils-Setzung als konstruktives, intersubjektives und überprüfbares

Mittel (das einzige?) zum Erkenntnisgewinn angesehen wird und (c) folglich die Tätigkeit

des philosophischen Erkenntnisgewinnes besteht in der Analyse konkreter

einzelner Urteile, orientiert an ihrer sprachlichen Formulierung und unserem Umgang

mit Sprache im Allgemeinen.

1

»Wahrheitsstandards sind: [...] unsere ursprünglichen Urteile können wir allen möglichen Tests unterziehen: Wir können noch einmal hinsehen, vergleichen, Begleitumstände untersuchen, nach bestätigenden oder widerlegenden Urteilen Ausschau halten.« (S.79/82)

Ausserdem können philosophische Erkenntniss durchaus mit rein sprachlichen Mitteln gewonnen werden. Im Zusammenhang mit der Analyse des "Wertes ästhetischer Werke" heißt es z.B. »Einige diese Schwierigkeiten werden kleiner [...], wenn wir von "Befriedigung" und nicht von "Wohlgefallen" reden.« (S.243/224, unsere Hochkommata und Emphase)

Dies alles impliziert, dass Goodman sich mit der konkreten menschlichen Sprache,

in seinem Falle dem "amerikanischen Englisch" beschäftigt.

Da aber die meisten der prinzipiellen Überlegungen von der Auswahl der Sprache

unabhängig sind, kann davon abstrahiert werden durch den Übergang auf ein abstraktes Konzept,

und von diesem auf Worte anderer Sprachen, so lange sie alle dieselbe "Extension" haben,

"red" -> "Rotheit" -> "rouge", siehe unten und die ausführliche Diskussion

S.54f/61f.

Dabei umfasst "sprachlich" aber mehr als nur "verbal":

Auf S.74/78 wird verlangt »nominalistische, aber nicht unbedingt verbalistische

Orientierung« und auf S.57/63 betont »Symbole aus [...] gestischen, pikturalen,

diagrammatischen, usw. [Systemen können] wie Prädikate einer Sprache funktionieren.«

»Auch eine Geste kann denotieren oder exemplifizieren oder beides.« (S.61/67)

Und wortlos einen festen Gegenstand (das Probenheft des Schneiders) zu überreichen,

kann Antwort auf eine Frage sein. (S.54/60).

Berücksichtigend diese Modifikationen, betreibt Goodman sein Verfahren als sprach-

oder sprechanalytisch.

Teilweise kann solches analytische Vorgehen auch als "positivistisch" bezeichnet werden, denn durch frühere Sprechakte und -urteile und ihren Alterungsprozess werden Realitäten des Sprachgebrauches und damit des Erkennbaren "gesetzt", s.u. die Ausführungen zu "Metapher und Alterung" in Abschnitt 1.2, "gelerntes Denotat" in Abschnitt 1.1, "gelernter Ausdruck" in Abschnitt 1.2, etc.

»[A]ufgrund von Praxis und Prinzipien [ist] der Gebrauch vorgegeben [und] "traurig"

[kann] nicht willkürlich auf das Bild angewandt werden.« (S.88/91)

»Reden erzeugt nicht die Welt oder gar Bilder, sondern Reden und Bilder haben daran teil,

einander und die Welt, wie wir sie kennen, zu erzeugen.« (S.88f/91, unsere Hervorhebungen)

Unsere Hervorhebungen sollen dabei anzeigen, dass Goodmans Ansatz letztlich

dem klassischen TIER-Modell vielleicht doch

näher kommt als anfangs zu vermuten war.

Dem gegenüber steht eine ganz andere Argumentations- und Analysekultur die sich

der Mittel der Mathematik bedient. So werden z.B. verschiedene Arten von

"sprachlichen Metaphern", die ihre Domäne nicht wechseln, als

verschiedene Typen von "affinen Homomorphismen" konstruiert (siehe Figur 2 auf S.82/85).

Zur Unterscheidung von Denotation und Exemplifikation werden Verfahren

der mathematischen Graphentheorie eingesetzt ; Exemplifikation wird

als »Subrelation der Konversen der Denotation[srelation]« charakterisiert. (S.58f/64f)

Bei der Definition der Metapher werden die durch ein gegebenes Schema

in der Ausgangsdomäne induzierten "Ordnungsrelationen" von dieser auf die

"metaphorische Domäne" übertragen, -- auch eine ausgesprochen mathematische Denkfigur.

(S.74/78)

So auch die Definition von "relativ zu den pikturalen Eigenschaften konstant" (S.86/89 Fußnote);

auf S.93/95 wird gar nach einer "disjunktiven Normalform" gefragt, als

»Disjunktion von Konjunktionen«.

Mancher dieser Text-Absätze kehrt die mathematische Machart seines Inhaltes nicht

nach aussen; aber jeder hätte (jedenfalls für uns als Leser) sehr an Einfachheit

und Klarheit gewonnen, wenn man ihn tatsächlich in der symbolischen Sprache der Mathematik

notiert hätte, -- was ja teilweise auch geschieht.

Interessant, dass genau wie bei dem vorher betrachteten Roman Ingarden (a) als zentrales Werk (oder zumindest dieses zwingend anbahnend) "eine Ästhetik" steht, und dass dabei (b) die normalerweise doch so disjunkten Bereiche von allgemeiner Philosophie (ob epistemologisch oder ontologisch aufgefasst), Fachästhetik (immer zuerst praktisch gedacht) und Mathematik so eng zusammenrücken.

Mit dem Kontext der allgemeinen Philosophie Goodmans und seiner Mitstreiter haben wir uns nicht ausführlich beschäftigt, -- dies scheint aber auch für das Verständnis des hier besprochenen Werkes nicht weiter notwendig zu sein, da die notwendigen philosophischen Grundüberlegungen jeweils hinreichend ausführlich eingestreut sind.

Das Werk gliedert sich in sechs Kapitel, die aus sechs Vorlesungen hervorgingen. Wie der Autor schreibt (S.xii/10) bilden 1 und 2 einen einheitlichen Strang, genauso 3 bis 5, um dann in Kapitel 6 zusammengeführt zu werden. Wir folgen dieser Gliederung. Die Kapitel bestehen aus nummerierten Abschnitten, die wir als "(1)" etc. knapp andeuten.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Bild und Abgebildetem, und zeigt in verschiedensten Aspekten auf, dass dies in keinem Falle von einem wie auch immer gefassten Begriff von "Ähnlichkeit" oder "Kopie" bestimmt wird.

(1) Als erstes wird behauptet, dass ein jedes Bild seinen Gegenstand repräsentiert.

Das ist unabhängig von aller Ähnlichkeit, wie durch eine Reihe von Gegenbeispielen

bewiesen wird.

(Z.B ist eine Kopie eines berühmten Gemäldes diesem viel ähnlicher als dem dargestellten Objekt,

dennoch repräsentiert sie nicht das originale Bild, sondern auch das Objekt.)

Das Bild »nimmt Bezug auf« (referiert) seinen Gegenstand.

Bezugnahme enthält Denotieren enthält Repräsentation als Spezialfall.

»Denotation ist der Kern der Representation und unabhängig von Ähnlichkeit.« (S.5/17)

(2) Der naive Ansatz, ein gutes Bild sei ein "möglichst ähnliches", und dieses erhalte

man, indem man "unabhängig von Vorurteilen" male, scheitert daran, dass es kein

"unvoreingenommenes Auge" geben kann. Dies wurde von anderen, u.a. Ernst Gombrich

[gombrich],

bereits ausführlich dargelegt.

"Die Welt" als einheitliche gibt es nicht, es gibt nur sehr unterschiedliche

Welt-Beschreibungen. Hier beruft er sich auf Kant und beschreibt genau

das, was wir als

"transzendentale Geschiedenheit" bezeichneten,

in fast identischer Argumentation. (Sehr sympathisch !-)

Zwar kann es durchaus sinnvoll sein, dass der Künstler im künstlerischen Schaffensprozess

nach einer solchen Objektivierung strebt, genau wie nach dem Gegenteil, z.B. einer

möglichst voreingenommenen Karikatur. Aber beides nur zur Auffrischung

der Sehgewohnheiten. Verfälschen tun alle Ansätze gleichermaßen, nur in andere Richtungen.

Für uns gibt es nie den Gegenstand direkt, sondern nur eine Version oder ein Konstrukt des Gegenstands. »Wenn wir einen Gegenstands repräsentieren, dann kopieren wir nicht solch ein Konstrukt oder eine Interpretation -- wir stellen sie her.« (S.10/20)

(3) Das herkömmliche Argument für die Regeln der perspektivischen Darstellung ist,

dass die "objektiv messbaren" Lichtstrahlen, die vom gemalten Objekt und vom Bild ausgehen,

identisch sind, wenn sich EIN Auge des Betrachters in beiden Fällen

starr an der korrekten Stelle befindet.

Sei das zugegeben, so reichen diese Lichtstrahlen (a) nicht, um ein "Sehen" eindeutig

zu bestimmen.

Denn das unbewegte Auge ist blind, Bewegung relativ zum gesehenen Gegenstand ist

nachweisbar notwendig zum Erkennen. (S.13/23)

Der Künstler muss kalkulieren, wie unter den späteren Bedingungen (der Galerie-Beleuchtung und des kopfhohen Geradeausblickens) der konkrete Eindruck, den er jetzt hat, z.B. bei Abendlicht zu einer Kathedrale aufblickend, wieder hervorgerufen werden kann. Dies ist offensichtlich (b) kein Kopieren sondern ein »Einfangen einer Ähnlichkeit«. (S.14/25) Verschiedenste Faktoren fließen in das Sehen ein, nicht nur die Lichtstrahlen.

Ausserdem (c) muss das Sehen von perspektivischen Bildern gelernt werden.

Ausserdem (d) entsprechen die akademischen Regeln des perspektivischen Zeichnens mitnichten dem Verhalten der Lichtstrahlen aus der "objektiven" Optik. So werden Parallelen auf einander zugeführt, wenn sie auf den Horizont zulaufen, aber nicht, wenn sie eine Fassade hochlaufen. Das ist reine Konvention.

(4) Aber die Einschränkungen bestehen auch in der Dreidimensinalität: Eine lebenden, sich bewegenden, Seele ausdrückenden Kopf in einem einzigen ("zufälligen") Moment in einer Bronze-Plastik physisch millimetergetreu zu kopieren bewirkt höchstwahrscheinlich keine Repräsentation. »Der Bildhauer bewältigt ein subtiles und vertracktes Übersetzungsproblem.« (S.30/20)

(5) Aber ein Bild kann auch etwas repräsentieren, das es nicht gibt, z.B. ein Einhorn

oder Herrn Pickwick (eine literarische Figur, erfunden von Charles Dickens).

In diesem Fall denotiert das Bild "nichts", da es das entsprechende repräsentierte

Gegenstück in der Realität "nicht gibt". Es repräsentiert es aber.

Goodman schlägt deshalb vor eine List von rein extensional definierten Bild-Arten:

Ein "ein-Einhorn-repräsentierendes-Bild" oder kurz "Einhorn-Bild" ist jedes,

das gemeint ist, ein Einhorn abzubilden, und ein "Herr-Pickwick-repräsentierendes-Bild"

oder kurz "Pickwick-Bild" entsprechend. Dafür muss kein Einhorn an sich existieren,

das zweistellige Prädikat "Bild denotiert Gegenstand" wird ersetzt durch eine

Ansammlung einstelliger Prädikate. Diese werden rein extensional definiert

(durch "kontrolliertes beispielgetriebenes Lernen", würde die heutige Informatik sagen),

indem viele einzelne Bilder den

veschiedenen Kategorieen zugeschlagen werden. Dieser Klassifikatioisvorgang

»widersetzt sich der Kodifizierung.« (S.23/33)

Wichtig ist, dass er aber ablaufen kann, ohne die Bestandteile der auftretenden Komposita

verstehen zu müssen, oder die denotierten oder nicht-denotierten Gegenstände als solche

oder die Klassen von Bildern selber explizit definieren zu müssen.

Der Fall "Repräsentation ohne Denotation" ist übrigens viel häufiger als man meinen könnte. Goodman führt einen Mann in einer Radierung von Rembrandt an, der eben kein bestimmtes Individuum ist; wir denken an die vielen Engel am Himmer der Sixtina, die (mit noch größerer Sicherheit!-) keine Denotationen individueller Himmelsbewohner sind ...Null-Denotation und unbestimmte Denotation werden gleich behandelt.

Darüberhinaus ist nicht jedes Bild, das einen Mann darstellt, ein "Mann-Bild", da dieser Mann ja z.B. einer von Dutzenden auf einem "Ernte-Bild" sein kann, etc. Die sich daraus ergebenden Probleme werden als interessant bezeichnet, aber explizit aus der weiteren Behandlung ausgeschlossen. (S.24/34)

(6) »Repräsentation-als« ist eine wichtige Kategorie, die in der praktischen Diskussion von Einzelfällen häufig nachlässigerweise mit der Repräsentation selbst verwechselt wird. "Das Bild repräsentiert A als B" bedeutet, dass A denotiert wird, und dass das Bild ein B-Bild ist. In dieserm Sinne zeigt ein Bild "Herzog von Wellington als Soldat" die Person in Uniform und ist (oder enthält) ein "Soldat-Bild". Hingegen z.B. eine Karikatur, die "den erwachsenen Churchill als Kind" zeigt, ein "Kind-Bild".

Generell operiert Goodman hier mit explizit konstruierten Extensionen, ähnlich wie eine mathematische Modelltheorie: Ein Bild B eines Ehepaares M und F repräsentiert den M, repräsentiert ihn als Mann, ist ein Zwei-Personen-Bild, enthält ein Mann-Bild, das ebenfalls den M repräsentiert. Das Bild B aber repräsentiert M nicht "als zwei Personen".

(7)

Repräsentieren bedeutet Klassifizieren und Charakterisieren der dargestellten Gegenstände.

Deshalb ist es kein passiver Vorgang, die Dinge offenbaren nicht selbst ihre

Eigenschaften, sondern es ist ein aktiver Analyse-Prozess. Die künstlerische

Darstellung findet bisher unbekannte Bezüge zwischen den Dingen und erfindet

neue Klassifikationsweisen.

»Malerei ist eine Wissenschaft, und Bilder sind darin nur die Experimente.« Constable

[const, S.323]

Damit verändert sie aber auch die Welt, wie wir sie sehen.

Nicht nur, dass die Natur die Kunst imitiert, nein,

»Die Natur ist ein Produkt aus Kunst und Diskurs.«

(8)

Im konkreten Umgang mit Bildern gibt es eine Vorstellung von "mehr oder weniger realistisch."

Wie kann dies objektiviert werden?

Die reine "Ähnlichkeit" ist nach dem oben in (2) Gesagtem ausgeschlossen.

Ein nächster Kandidat ist "das Potential, zu täuschen", d.h. wieweit ein Betrachter

das Dargestellte und das Bild verwechseln könnte. Das funktioniert im

Ggs. zum oben abgelehnten "Kopierverfahren" auch mit einem

"Einhorn", denn die reale Existenz kann ja auch für etwas real garnicht existierendes

vorgetäuscht werden. Es fällt aber weg, da in der normalen Betrachtung eines Bildes

das Bewußtsein, eine Repräsentation zu betrachten, fast niemals verschwindet.

(Sonderfälle sind die Einzelfälle der Illusionsmalerei, aber die können auch mit

ansonsten uninteressanten und wertlosen Bildern funktionieren.)

Dann könnte die rein quantitativ gemessene "Informationsmenge" herangezogen werden.

Das kann man leicht widerlegen: Ersetzen wir in einem "realistisch" gemalten Bild B

die Perspektive durch eine inverse Perspektive und jede Farbe durch ihre inverse,

erhaltend B'.

Es bleibt der rein quantitative Informationsgehalt exakt gleich, aber der Realismus

verschwindet. (Es sei angemerkt dass dies eine ausgesprochen moderne Argumentationsweise

ist, die nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der Digitaltechnik überhaupt

erst nahegelegt wird!-)

Ein möglicher Einwand eines »aufgeweckten Absolutisten«

bringt Goodman auf die Spur: Bei Bild B' brauche man eine

speziellen Schlüssel, wie Farbe und Raum zurückzuübersetzen sei; das sei bei B nicht nötig.

Genau das stimmt aber nicht: Der Schlüssel für B ist die von uns oft geübte

Sehweise. Ungewohnte Malweisen erscheinen uns "unrealistisch" oder "wenig gekonnt",

Goodman nennt den "Ägypter der Fünften Dynastie" und den "Japaner des achtzehnten

Jahrhunderts", für den unser "Realismus" erstmal unverständlich wäre.

Das zugestandene Maß an "Realismus" ist also allein durch die Tradition definiert.

»Wie realistisch das Bild ist, richtet sich danach, wie sehr das [angewandte Darstellungs-]System

zum Standard geworden ist.« »Dass ein Bild wie die Natur aussieht, bedeutet oft nur,

dass es so aussieht, wie die Natur gewöhnlich gemalt wird.« (S.39/47, unsere Hervorhebung)

(9)

(Verbale) Beschreibung und Abbildung (»picturale Repräsentation« heißt es in

der Übersetzung) haben vieles von dem bis hier Aufgeführten gemein:

Sie sind Denotationen; sie sind nicht abhängig von "Ähnlichkeit" in irgend einer Form;

sie führen Klassifikationen aus, ordnen den Gegenstände Etiketten zu und

weisen dabei Zusammenhänge auf. Darüberhinaus sind sie von einem

umfassenden Symbolsystem abhängig, welches erlaubt, diese Klassifikationen

und Charakterisierungen nachzuvollziehen. (Dies wird an dieser Stelle des

Textes nur erwähnt, als ein expliziter Vorgriff auf Kapitel V.)

Es gibt verschiedenartige (Abbildungs-)Systeme, unter denen man frei wählen kann.

»Solche Systeme sind Produkt von Festsetzung und Gewöhnung, in sich wandelndem Verhältnis.«

Das Funktionieren eines Denotationssystems ist gelernt.

(Sprachliche) Beschreibung und Abbildung(=piktoriale Repräsentation)

bilden zusammen die Denotation. Die Unterschiede

zwischen beiden, zwischen piktorialer und sprachlicher Denotation,

sind mit den bisher entwickelten Methoden nicht zu fassen.

(Nur die sprachlichen Darstellungssysteme nennt Goodman in diesem Absatz

"Sprache", -- eine Begriffsverwendung, die mit dem Titel des Werkes nicht ganz zusammenpasst !?-)

Darüber hinaus gibt es nicht-denotierende Weisen der Referenz, die auch

abgegrenzt werden müssen,

(1)

Es werden vom Bild nicht nur Gegenstände repräsentiert, sondern auch "Gefühle ausgedrückt".

Was das genau bedeutet und worin der Unterschied besteht

ist schwierig herauszuarbeiten. Zunächst sind beides

Unterfälle von Denotation, es muss explizit "Bezug genommen werden" vom Bild auf das Gefühl.

(Fälle wo Gefühle lediglich "auftreten" oder

"begleiten" werden ganz zu Beginn explizit ausgeschlossen.)

Mehrere Möglichkeiten der Unterscheidung werden probiert und verworfen:

Zunächst dass es einfach der Bereich ist: "Repräsentation" liegt vor

beim "Einzelding", "Ausdruck" bei der "Eigenschaft". (S.46/54)

Gilt nicht darüberhinaus, dass der Wertebereich des Ausdrucks oft weit entfernt ist von dem Dargestellten? Z.B. bei einem Bild, das Hitze "ausdrückt" oder "hohe Gewschindigkeit"? Aber, wie oben gesehen, ist "Ähnlichkeit" eh kein Kriterium für Denotation, also auch hier kein (hartes) Unterscheidungsmerkmal.

Oder dass eine Emotion im Betrachter ausgelöst wird? Das ist zwar wahr, diese aber

eine ganz andere sein als die die "ausgedrückt" wird.

(Der Betrachter reagiert mit Mitleid auf ausgedrückte Qual, mit Furcht auf Wut, etc.)

Ausdruck muss wie Repräsentation gelernt werden, ist von der Kultur definiert, wie

an konkreten Einzelbeispielen nachgewiesen wird.

(2) Letztlich bleibt folgendes Modell:

Ausdruck und Repräsentation sind beides Denotationen; jene beziehen sich auf

Konkretes, diese auf Abstraktes = Eigenschaften.

Sei gegeben ein bestimmtes Bild B. Dieses

(a) denotiert eine Hafenansicht,

es (b) "ist grau" und (c) "ist traurig".

Dabei bedeuten (b) und (c) eine Referenz auf ein Etikett, was dem Bild zugesprochen

wird, auf eine Eigenschaft, die es "besitzt".

Der Unterschied ist, dass das "ist" im Falle (b) buchstäblich aber

im Falle (c) nur metaphorisch funktioniert.

Ausdruck mutet u.U. gleichzeitig direkter und indirekter an denn Repräsentation,

»Denn Besitz scheint intimer zu sein als Denotation, [aber gleichzeitig] das Figurative

sicherlich weniger buchstäblich als das Buchstäbliche.« (S.51/58)

Ein eindeutiger Unterschied ist der in der Richtung der Repräsentation

zwischen Fall (b)/(c) gegenüber (a): Das Etikett "grau" (und wenn man will

auch "traurig") denotiert viele Dinge; eines davon ist unser Bild vom Hafen; dieses

wiederum (nebst vielen anderen) denotiert den realen Hafen von X.

"grau"

denotiert / | \

v v v Landkarte

J K B(=unser Bild) | Ein Foto

\ denotiert | / ...

v v v

Hafen von X (=realer Gegenstand)

|

Das Bild B muss darüberhinaus auf "grau"/"traurig" bezugnehmen, um "grau"/"traurig" zu repräsentieren. Diese Art der Bezugnahme ist Exemplifikation.

(3)/(4)

Exemplifizieren heißt eine Eigenschaft haben UND auf sie Bezug zu nehmen.

Die Stoffmuster eines Schneiders exemplifizieren eine Unter-Menge der Eigenschaften

des Ballens, aus dem sie stammen, also Textur, Farbe, Glätte, nicht aber Breite, Länge und Preis.

Wenn ein Etikett E durch einen Gegenstand G exemplifiziert wird, dann denotiert E das G,

d.h. G gehört zur Extension von E.

2

Exemplifikation ist also eine Unter-Relation der inversen Relation zur Denotations-Relation.

(S.59/65)

(Nur ein interessanter Exkurs berührt die selbst-exemplifzierenden Etiketten wie »kurz« und »mehrsilbig«. Diese komplizieren zwar das Beziehungsgeflecht, weil sie sich selbst sowohl denotieren wie auch exemplifizieren, spielen aber in der normalen Betrachtung keine Rolle und die entsprechenden zusätzlichen Querbezüge sollten stets sorgfältig aus allen ernsthaften sach-orientierten Betrachtungen herausgelassen werden.) 3 (S.59/65)

Exemplifikation und Denotation sind zwei wichtige Unterfälle von Bezugnahme. (Allerdings nicht die einzigen. So kann z.B. von einer vermeintlichen Wirkung auf eine Ursache bezug genommen werden, oder umgekehrt, oder auf ein Gegenteil, wenn ein Piktogramm mit Flammen den Weg zum Feuerlöscher zeigt.)

Weiterhin wird durch Beispiele nachgewiesen, dass Exemplifikation und Denotation

auch in non-verbalen Symbolsystemen / "Sprachen" funktionieren:

Der Gymnastiklehrer leitet an durch Mischung aus Exemplifikation und Denotation,

er macht Kniebeugen vor und ruft den Schülern "Tiefer!" zu. (S.63/69)

Wichtig ist, dass die Bewegungen des Mimen oder Pantomimen

die Tätigkeiten "Leiter-Steigen" oder

"Fensterputzen" denotieren und nicht exemplifizieren, denn sie gehören ja

eben nicht zur entsprechenden Extension.

Ausnahmsweise kann beides zusammenfallen, z.B. wenn in einer Oper ein Volkstanz

zugleich dargestellt wird und stattfindet. Dies gehört aber zum o.e. Sonderfall der

homologen Selbstexemplifikation. (S.63/69)

(5)

Der Ausdruck "label/Etikett" bezieht sich (wie oben schon erwähnt)

auf konkrete "Worte" einer ganz bestimmen humanen Sprache, und nicht

auf "abstrakt-mentale" Objekte wie Konzepte oder Begriffe.

Also ist "rouge" etwas anderes als "red" oder "rot". Eine Unterscheidung zwischen diesen

ist aber

für die gesamte folgende Diskussion unerheblich und wird einfürallemal aufgehoben durch

die "Rotheit", die ein solches abstraktes Konzept ist, und die Tatsache,

dass sie und alle drei genannten

Worte koextensiv sind, also dieselbe Menge von Gegenständen bezeichnen.

S.55/61f

Alle entsprechenden folgenden Formulierungen mit "Etikett" sind also Kurzsprechweisen

für "Etikett oder irgend eine koextensive Übersetzung des Etikettes". So bleiben die folgenden

Überlegungen im Rahmen von "analytischer Philosophie" oder "Sprechkritik".

(6) Im folgenden wird dann von Goodman eine

Grundarchitektur von Metapher beschrieben, die wir hier zusammenfassen,

siehe auch unsere untenstehende graphische Darstellung.

Dabei weist der Autor darauf hin, dass dieses Modell auf Max Black [mblack, S.25-47]

zurückgeht (Fußnote S.71/75)

Ein Schema ist eine geschlossene (definierte) Sammlung (Menge) von Etiketten.

Ursprünglich bezieht sich ein Schema auf eine bestimmte Domäne/Zielbereich/»Sphäre«,

eine Menge von real existierenen Gegenständen.

Relativ zu diesem Schema bezeichnet dann jedes einzelnte Etikett eine bestimmte

Teilmenge dieser Domäne.

Dies ist seine Extension.

(Diese können disjunkt sein oder überlappen.)

(Die Aufzählung der Extension bzw. das Feststellen, ob ein bestimmter Gegenstand

enthalten ist, kann mehr oder weniger schwierig oder strittig sein.)

Ein und dasselbe Etikett kann in verschiedenen Schemata enthalten sein

(z.B. "rot/nicht-rot" vs. "rot/purpur/orange/gelb/grün/blau/violett")

Es kann dabei unterschiedliche Extensionen haben, was im Text nur ganz zu Beginn

sehr en passant erwähnt wird.

Die Anwendung auf diese "Domäne_1" ist die originale und buchstäbliche.

Wenn ein Schema nun auf eine andere Domäne übertragen wird, liegt eine Metapher vor.

Dabei werden die in der Originaldomäne definierte Ordnungsstrukturen (siehe "⊂", "<<"

und "~" in der Graphik), die beliebig einfach oder komplex sein können, immer mitübertragen

»die Organisation, die sie [=die Etiketten] in der fremden Sphäre bewirken, steht

unter der Leitung ihres gewohnheitsmäßigen Gebrauches in der heimatlichen Sphäre."

(S.74/78)

Metapher-Sein impliziert, dass die Domäne_1 schon etabliert ist, und die Anwendung

des Schemas auf Domäne_2 bislang abgelehnt worden ist oder nie in den Sinn gekommen, da

inadäquat: "Bilder könnnen nicht traurig sein, da sie keine empfindenden Wesen sind."

»Die Anwendung eines Ausdrucks ist nur dann metaphorisch, wenn er in gewissem Umfang

kontraindiziert ist«, also gegen einen gewissen "Widerstand" erfolgt. (S.69/74)

»Wenn eine Gebrauchsweise eines Ausdrucks einer anderen vorausgeht und diese beeinflusst,

dann ist die zweite die metaphorische.« (S.71/75)

Schema_1 Schema_2

/ \ / | \

/ \ / | \

Etikett_2 Etikett_1 Etikett_3 Etikett_4

:

:

Domäne_1: | | : | "<<" | "~" |

(buchstäblich) | "⊂" | : | | |

Extension Extens. : Extens. Extens. Extens.

:

---------------------------------------------------------------------

Domäne_2: | | : | | |

(metaphorisch) | | : | | |

Extension Extens. : Extens. Extens. Extens.

---------------------------------------------------------------------

Domäne_3: ... (etc.)

|

(8) Weiterhin stellt Goodman ausführlich vor: (a) verschiedenste Arten von Metaphern, besonders solche, die die Domäne nicht wechseln, (b) verschiedene Kombinationsweisen mehrerer Metaphern, (c) Verwendungsweisen, die Metaphern auf bestimmte Aspekte einschränken oder anders modifizieren.

Diese Entstehung und auch das weitere Schicksal der Metaphern sind

in mehrfacher Hinsicht kulturell und durch unseren Sprachgebrauch definiert:

1) Metaphern können nur dann sich erfolgreich durchsetzen, wenn die Übertragung

der Ordnungsstrukturen von der Originaldomäne in die metaphorische Domäne

neue, überraschende, interessante Erkenntnisse bringt.

»Die gute Metaphern birgt Überraschungen, und dadurch befriedigt sie.« (S.79/83)

2) Metaphern "schleifen ab" und werden nach einiger Zeit des Gebrauches garnicht

mehr als solche wahrgenommen.

Die wahre Ursprungsdomäne von "hoch" ist unerbittlich geordnet durch Gewicht und Erdanziehung:

Alles fällt von hoch zu tief.

"Hohe Zahlen" sind aufgetürmte Einzeldinge, bereits eine metaphorische Verwendung.

"Hohe Töne" (falls das wirklich von der Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit kommt)

wäre eine Metapher zweiter Ordnung!

"Buchstäblicher" und metaphorischer Gebrauch unterscheiden sich also nicht grundlegend,

sondern nur durch das Alter der Metapher!

Goodmans Text bringt ein sehr hübsches selbstreferentielles Beispiel, das auch

vom Übersetzer feinfühlig nachkonstruiert wird:

»Metaphern durchdringen(=1) jeden [...] Diskurs, und es würde uns sehr schwer(=2)fallen,

irgendwo einen rein(=2) buchstäblichen(=4) Abschnitt(=5) zu finden.

In diesem letzten, hinreichend prosaischen Satz zähle ich fünf [...] Metaphern.«

(S.80/83, Durchnummerierung von uns.)

3) Die Metaphernbildung befriedigt nicht (nur) ein ästhetisches Bedürfnis, sondern ist unzverzichtbarer und ganz praktischer Trick, ohne den wir eine kaum zu bewältigende Vielzahl von stets neu konstruierten Schemata üben müssten. (S.80/84)

Letztlich ist es also in allen wichtigen Hinsichten völlig egal, ob ein

Bild eine Eigenschaft "besitzt" oder "ausdrückt", ob es sie "buchstäblich" oder

"metaphorisch" besitzt:

»Ein Bild traurig zu nennen und es grau zu nennen stellen einfach verschieden Weisen dar,

es zu klassifizieren.« (S.68/73).

»Wahrheitsstandards sind so ziemlich dieselben, ob das verwendete Schema nun übertragen

ist oder nicht. [...] unsere ursprünglichen Urteile können wir allen möglichen

Tests unterziehen: Wir können noch einmal hinsehen, vergleichen, Begleitumstände

untersuchen, nach bestätigenden oder widerlegenden Urteilen Ausschau halten.« (S.79/82)

Zusammenfassend: Wenn ein Bild a eine bestimmte Eigenschaft b = das Etikett b ausdrückt, »dann (1) besitzt a b oder wird von ihm denotiert, (2) dieser Besitz oder diese Denotation ist metaphorisch, und (3) bezieht sich a auf b.« (S.95/96)

Zum Schluss erwähnt Goodman explizit die Grenzen der Darlegungen in diesem Kapitel und was alles an konkreten Einzeluntersuchungen noch fehlt. Er meint allerdings auch, »das Chaos [...] in weniger Konfusion verwandelt« zu haben. Worin wir ihm gerne zustimmen.

(1)

Ausgangspunkt ist die scheinbar einfache Frage nach der Rolle von "Original oder Fälschung".

Goodman gibt selbst zu, dass dieses Kapitel »periphere Fragestellungen der Ästhetik«

behandelt (S.122/121); diese dienen aber zur Motivation der Frage nach der "Notation"

im nächsten Kapitel.

Nach einer genauen Analyse der dann doch überraschend komplizierten

Randbedingungen ergibt sich die Formulierung

»Gibt es irgendeinen ästhetischen Unterschied zwischen [Original und Fälschung]

für x zur Zeit t, wenn x sie durch bloßes Anschauen nicht auseinanderhalten kann?«

(S.102/104)

(2)

Dies wird bejaht:

Allein schon das Wissen um Original und Fälschung,

und um die Möglichkeit, sie in Zukunft irgendwann unterscheiden zu können,

bildet schon einen »bedeutsamen ästhetischen Unterschied«. (S.104/105)

Unterwegs kommt der Autor zu durchaus wichtigen Aussagen:

Es »kommt den minimalsten Unterschieden in der Wahrnehmung ästhetisch

manchmal die größte Bedeutung zu.« (S.108/109)

(Wir erlauben uns, zur Illustration eine persönliche Begegnung anzuführen:

Bei einem Besuch im Rijksmuzeum in Amsterdam, es wird in den Achtzigern gewesen sein,

war ich zielstrebig auf dem Weg zur Nachtwache. Auf diesem,

ein, zwei Türen davor, lag ein kleinerer Saal, die Wände ringsum mit den "typischen"

Porträts des Siebzehnten Jahrhunderts vollgehängt, alle recht düster, ernst und reich,

eins wie das andere, handwerklich bewundernswert, aber eigentlich völlig uninteressant.

Ich eilte diagonal hindurch, begierig auf mein Ziel, als ich plötzlich stoppte:

Nur aus den Augenwinkeln hatte ich gesehen, dass einer von denen mich anblickte!

Einem einzigen war es wirklich gelungen, aus seinem Rahmen herauszusehen, auf mich!

Ein Blick auf das Schild stellte klar, warum: Das war hier der einzige Rembrandt.

Warum dieses Bild, was so gleich aussah wie alle anderen, doch anders war,

konnte ich selbstverständlich nicht herausfinden, -- das müssen winzigste, mikroskopische

Eigenschaften der Augen sein, oder entscheidende

Mikrometer bei ihrer Positionierung im Ganzen, oder wer weiß, was !?!

Ganz klar und eindeutig war nur der "ästhetische" Unterschied:

Dieses Bild spielte in einer ganz anderen Liga, es wirkte, es funktionierte auf

einer viel höheren Ebene und mit unvergleichlich stärkerer Gewalt.)

Danach aber versteigt der Autor sich wieder, wie er selber sagt, ins »Ultra-Hypothetische« und damit teilweise ins Abstruse. Dass es ästhetische Unterschiede gibt, die nicht auf sichtbaren Unterschieden beruhen, wird zugestanden (S.109/109), -- es wird aber außer o.e. "Wissen" nur genannt »die, die bestimmen, wie wir es anschauen sollen.« (S.112/112) Da hätten wir gerne mehr und Genaueres erfahren. (Dass der Text dieses Kapitels seine Grenzen hat, wird aber vom Autor explizit zugestanden.)

(3)

Von einem einzelnen Musikstück gibt es, im Ggs. zum Bild, keine Fälschung.

(Es kann allerdings ein Manuskript gefälscht sein; oder eine Aufführung;

oder eine Urheberschaft, -- wir erinnern an die große Ossian-Fälschung!-)

Die zweite Frage dieses Kapitels ist: Warum?

Ein Weg zur Lösung scheint die Einteilung der Kunstformen in

(S.116f/113f)

(Diese Einteilung ist u.E. allerdings sehr stark vergröbert: Wir wissen von den großen

historischen "Malfabriken", dass der Meister seine Bilder mitnitchen fertig malte;

seit den Tagen der "Tonbandmusik" kann ein Komponist "einphasig" Werke schaffen;

ausserdem ist "Literatur" als kulturelles Phänomen keineswegs "einphasig" und nach

dem Erstellen (der ersten Version) des Manuskriptes kommt die harte Arbeit von

Lektor, Verleger, Hersteller, Werbung, etc.)

Es ergeben sich (unter dieser Vereinfachung)

| Malerei | autographisch einphasig |

| Radierung | erstes Phase autographisch; zweiphasig |

| Musik | erstes Phase allographisch; zweiphasig |

| Dichtung | allographisch; einphasig |

Es scheint so zu sein dass nur die autographischen Künste "fälschbar" sind; aber was genau autographisch ist und warum, ist nicht offensichtlich.

(4) Als Lösung entdeckt Goodman nun, dass »eine Kunst nur in dem Maße allographisch zu sein scheint, in dem sie sich für eine Notation eignet.« Das ist überzeugend. »Zu Beginn sind [...] alle Künste autographisch. Wo die Werke transitorisch sind, [...] erfindet man vielleicht eine Notation, um die Beschränkungen der Zeit und des Individuums zu überwinden.« Die »informelle Klassifkation von Aufführungen in Werke [entscheidet darüber], was vorgeschrieben und was freigestellt ist«. (alles S.121/120, unsere Emphasen) 4

Die Möglichkeit der Fälschung fällt nun weg, da Autographie keinen Wert mehr

bedeutet, da nur das Zusamenfallen von Struktur und Notiertem über die Echtheit entscheidet:

»Allein durch die Feststellung, dass das Exemplar, das wir vor uns haben, korrekt

buchstabiert ist, können wir entscheiden, dass es alle Anforderungen an das fragliche

Werk erfüllt.« (S.116/115f)

Dieses Kapitel scheint durchaus nur ein motivierendes für die folgenden Untersuchungen zur "Notation". Damit ist es aber auch das, das bisher die meisten "losen Enden" herumliegen läßt, die ja als "Strauß von Anregungen" durchaus willkommen sein können.

Aber es scheint auch manchmal nachlässig geschrieben:

Auf Seite 99f/101 werden z.B. für dem Original gleich aussehende Bild

die Begriffe »Imitation«, »Kopie«, »Reproduktion« und »Fälschung« eingeführt

(»imitation«, »copy«, »reproduction«, »forgery«)

Dann aber heißt es "Wir wissen [...] durch Röntgenaufnahmen und [...] chemische

Analysen, dass das Gemälde auf der rechten eine neuere Fälschung ist."

Solche sprachlichen Nachlässigkeiten sind ärgerlich. Denn durch technische Untersuchungen können

wir allenfalls erfahren, dass es eine Imitation/Kopie/Reproduktion ist.

Zur Fälschung wird es erst durch den (kriminellen) Akt, es als Original auszugeben.

Eine Fälschung ist ein soziales Phänomen und mit Röntgenaufnahmen nicht zu erkennen!

Auch auf S.107/107 geht einiges durcheinander: Das hypothetisch vorgeschlagenen "Raster-Abtast-und-Vergleichsverfahren" scheint irgendwie an die falsche Stelle gerutscht: Hier ist ja mitnichten die Aufgabe, einen "physikalischen" Unterschied festzustellen, sondern einen ästhetischen.

Auf S.111/112 erscheint spontan der Begriff »aesthetic activities« / »ästhetische Handlungen«. (Uneingeführt und folgenlos. Sehr seltsam!-)

Schlicht falsch wird es aber, wenn Goodman die Echtheit von Drucken

bespricht und diese an der Druckplatte festmacht (S.118/118). Die Echtheit eines

Druckes aber, in der ganz praktischen Realität des Kunsthandels wird

einzig und allein durch die Signatur des Künstlers in einem positivistischen Akt

kreiert. Sie ist damit eine "metaphysische Realität", ähnlich wie "Eigentum".

Dabei kann der Künstler "sein eigener Fälscher" werden: Wenn er

z.B. die Signatur "17/100" zweimal vergibt und dadurch das versprochene Limit

bewußt überschreitet, macht er sich des Betruges schuldig, obwohl alles andere "echt" ist.

Diese Tatsachen müssten Goodman als (weitgehendem) Positivisten eigentlich gefallen, --

er hätte sich nur vorher besser informieren sollen. Das ist ärgerlich.

(1) Dieses Kapitel ist das zentrale für die sehr technisch gehaltenen Definitionen von "notationellem Schema", "Notationssystem", etc., welche nicht nur die Diskussionen der praktischen Anwendungen auf einzelne Kunstgattungen und ihre Werke in den nächsten Kapiteln tragen, sondern die auch letztlich zu den zentralen "politischen" Aussagen am Ende des Werkes führen.

Zunächst einmal stellt Goodman einen sehr eingeschränkten Begriff von "Partitur" auf.

Er wird von ihm selber explizit eingeschränkt, weil von ihm nur so genannt wird,

was bestimmte Transformationen unbeschadet übersteht, s.u.

Die Hauptaufgabe einer Partitur ist es,

die Identität des Werkes zu konstituieren, indem sie entscheidet,

ob eine gegebene Aufführung ihr und damit dem Werk entspricht.

Aus unserer Sicht ist das allerdings nur eine von vielen Aufgaben der Partitur:

Sie kann auch als Erkenntnis- und Analysemittel dienen; sie kann (wie unten besprochen

für die Bühnenanweisung im Drama) lose relierte Modifikationsanweisungen enthalten;

sie kann Hilfsmittel der Erstellung des Werkes sein; sie folgt stets eigenen ästhetischen

typographischen Regeln; sie kann in ihrer Gestaltung ästhetisch-ideologisches Programm

transportieren; sie kann analytische Meta- oder Hintergrundinformationen tragen;

sie kann mitgelesen werden und so in den eigentlichen Rezeptionsvorgang einfließen, etc.

Davon erwähnt Goodman nur weniges aber betrachtet es alles nicht.

Vielmehr stellt er als fundamentalen Ausgangspunkt die Forderung auf, dass bei einer Folge von beliebig vielen Übergängen zwischen Partitur und Aufführung, durch Realisierung und Mitschrift und Realisierung und Mitschrift, etc., das Werk immer identisch bleiben muss (S.178/170):

Partitur Partitur Partitur

\ / \ / \

\ / \ / \

Aufführung Aufführung

|

Wir nennen dies im folgenden kurz Ketten-Szenario.

Das Ketten-Szenario ist selbstverständlich eine rein theoretische Konstruktion.

5

Sie ist u.E. aber nicht nur praktisch, sondern auch rein theoretisch schon inadäquat

und einer grundlegenden Revision bedürftig; dies zeigen obige Liste

der weiteren Funktionen von "Partitur"

und unsere Ausführungen zur Enharmonik in Abschnitt 1.5.

Dennoch taugt sie hier als Ausgangspunkt, da aus diesem sehr künstlich konstruierten

Anwendungsfall eine Liste von

verschiedenen strukturellen Eigenschaften der anzuwendenden Notation folgen,

die wertvolle Dienste als "Check-Liste" für die verschiedenen Kunstformen leisten wird.

(2) Die weitere Konstruktion läuft über folgende Definitionen:

(4)

»Ein Symbolsystem besteht aus einem Symbolschema, das mit einem Bezugnahmegebiet

korreliert wird.« (S.143/139)

Stärker mathematisch würde man formulieren:

"Die semantische Funktion bildet die syntaktisch konstruierten Objekte

in einen Zielbereich (engl. range) ab."

Hier wird nun jeder Inskription eine Klasse von Gegenständen aus dem

Zielbereich / Bezugnahmegebiet als ihrer Erfüllungsklasse

zugeordnet.

Dies entspricht (mit einigen kleinen Modifikationen) dem, was oben die

"Extension eines Etikettes" genannt wurde.

Als Beispiele können dienen das Laut-Englisch und das Objekt-Englisch:

Beide haben als Ausgangs-(Definitions-)Bereich alle

beliebigen Folgen von Buchstaben, und als

Zielbereich zum einen die ausgesprochenen Worte, zum anderen die gemeinten Objekte.

(Man beachte dass die Erfüllungsklassen zunächst direkt

für Inskriptionen und nicht etwa für Charaktere

definiert sind, wenn auch deren Erfüllungsklassen für die Verwendung des

Symbolsystems nachher die wichtigeren sind. Die Übertragung auf diese erfolgt aber erst später

durch einen explizit Schritt der Summenbildung, s.u.)

Wenn diese Erfüllungsklasse leer ist, dann ist die Inskription vakant.

Umgekehrt: Wenn ein Gegenstand nicht in mindestens einer Erfüllungsklasse liegt, dann hat

es in diesem System kein "Etikett", s.o.

Oft sind nicht nur die Inskriptionen und ihre Erfüllungsklassen reliert, sondern

auch die Kombinationsregeln in der syntaktischen Welt mit anderen Kombinationsregeln

im Bezugnahmegebiet.

Eine komposite Inskription ist eine zusammengesetzte Inskription, für die

jeder Erfüllungsgegenstand eine nach diesen Regeln erstellte Zusammensetzung ist

von Erfüllungsgegenständen der einzelnen Bestandteile der Inskription.

Andernfalls heißt die Inskription primitiv.

8

Jede atomare Inskription ist primitiv, aber nicht jede primitive Inskription ist atomar.

(Die Buchstabenfolge "ch" im Laut-Deutschen ist primitiv, aber nicht atomar.)

Eine Marke ist ambig, wenn sie zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Erfüllungsklassen hat. Dies kann aber dadurch aufgelöst werden, dass die Kombination aus Zeitscheibe und Marke als Marke betrachtet wird, oder die aus Marke und Charakter, in welchem sie »enthalten« ist. ("Enthalten" ist dabei gemeint als "durch syntaktische Kombination eingebettet", nicht etwa "per Definition ein Mengenelement".)

Ein Charakter ist ambig, wenn seine Inskriptionen verschieden Erfüllungsklassen haben,

oder eine davon ambig ist. Ansonsten kann die gemeinsame Erfüllungsklasse aller

Inskriptionen als die Erfüllungsklasse des Charakters angesehen werden.

Dann sind die Inskriptionen des Charakters sowohl syntaktisch als auch

semantisch äquivalent.

In eindeutigen Systemen ist kein Charakter ambig. (S.148/144)

Ein Notationssystem muss eindeutig sein. (=[F5])

Dann impliziert syntaktische Äquivalenz die semantische Äquivalenz.

Die Umkehrung kann aber nicht vorausgesetzt werden, weil verschiedene Charaktere

immer noch die selbe Erfüllungsklasse haben können, wir würden sagen: die semantische

Funktion ist nicht injektiv. (S.147f/143)

(5)

In Notationssystemen gilt aber zusätzlich, dass die Erfüllungsklassen der Charaktere

disjunkt sein müssen, also die semantische Funktion injektiv sein muss.

(=[F3] S.150/146)

(Als "Redundanzfreiheit" bezeichnet Goodman die zusätzliche Forderung, dass zwei

verschiedene Charaktere unterschiedliche Erfüllungsklassen haben müssen.

Wie ihm aber selber auffällt, ist das in o.e. Disjunktheit bereits enthalten.

Es ist aber erwähnenswert, dass für sein ursprüngliches

Ketten-Szenario die

"reine Redundanz" = das vollständige Zusammenfallen zweier Erfüllungsklassen unschädlich

ist, im Ggs. zur nur partiellen Überlappung.)

Die letzte Forderung an ein Notationssystem ist die

semantische endliche Differenzierung (=[F4]):

Für zwei Charaktere k1 und k2 (mit unterschiedlichen Erfüllungsklassen) und jedes

Objekt h muss theoretisch entscheidbar sein, dass h k1 nicht erfüllt oder dass

h k2 nicht erfüllt.

Ein Gegenbeispiel sind die positiven rationalen Zahlen (syntaktisch durchgängig dicht) mit jeweils als Erfüllungsklasse alle Objekte mit diesem Gewicht in Gramm (semantisch durchgängig dicht). Da keine Genauigkeitsgrenze für die Wiegung angegeben ist, ist für jedes Objekt die Zugehörigkeit zu unendlich vielen Klassen mit endlich genauen Wägungen (und andere haben wir nicht !-) niemals auszuschließen. (S.153/148)

Zusammengefasst sind die Forderungen an ein Notationssystem:

| F1 | syntaktische Disjunktivität |

| F2 | syntaktische Differenzierung |

| F3 | semantische Disjunktivität |

| F4 | semantische Differenzierung |

| F5 | Eindeutigkeit (Nichtambiguität) |

Diese formalen

Anforderungen an ein Notationssystem sind sehr hoch, und natürliche Sprachen erfüllen sie nie.

(In ihrer alltäglichen Bedeutung verbietet z.B. das Vorhandensein der Inskription "Mensch"

bereits die Inskriptionen "Arzt" und "Tier", da sie mit jener überlappen.)

Angewendet auf die Ästhetik, insbesondere Musik, gilt dann:

(6) Gleich zu Beginn dieses Abschnittes bietet Goodman einen sehr nützlichen Katalog wünschenswerter praktischer Eigenschaften von Notationssystemen:

um gleich darauf mitzuteilen, sich damit nicht zu beschäftigen, da diese Eigenschaften nichts mit der »grundlegenden theoretischen Funktion von Notationssystemen« zu tun haben. (S.154/149)

Vielmehr sind nur o.e. fünf Forderungen unverzichtbar, die sich aus dem Ketten-Szenario ergeben: Jedes Objekt gehört dann zur Erfüllungsklasse von maximal einem Charakter, und diese ist eindeutig bestimmbar.

Alle fünf Eigenschaften sind unabhängig von einander, und eine bestimmte unvollständige Kombination davon kann wichtige Symbolsysteme charakterisieren, die keine Notationssystemen sind. (S.156/151)

(7)

Zur Illustration folgen einige Beispiele:

Ein rotierender Zeiger auf einem Hintergrund ohne jede Markierung, der zur

Druck-Anzeige dient, ist nicht-notational, weil sowohl Syntax (Anzeige) als auch

Semantik (physikalischer Druck) nicht disjunkt sind.

Werden 50 Marken rings um den Rotationsbereich des Zeigers angebracht, dann

sind diese zunächst nur ein Hilfsmittel. Erst wenn definiert wird, dass

das Ablesen des Zeigers nur das Bestimmen der

Nummer der nächstgelegenen Marke bedeuten soll, wird Syntax und Semantik

(nun: Druck-Bereiche) diskret und das Ganze ein Notationssystem.

Ebenso können die Zeiger einer analogen Armbanduhr auf diese verschiedenen Weisen gelesen werden.

Eine Spardose kann die Anzahl eingeworfener Münzen mit einer Nummernanzeige darstellen und ist dann notationell. Nimmt sie dafür aber auch einen Zeiger ohne Skalenmarkierung, dann ist das Symbolsysteme syntaktisch undifferenziert, aber auch semantisch: die Diskretheit des Zielbereiches reicht nicht aus, da sie nicht erkennbar ist / wiedergegeben wird. Wenn wir eine Skala hinzufügen und dennoch jede mögliche Zeigerstellung als eigenen Charakter auffassen, dann sind unendlich viele Charaktere vakant und das System redundant. Erst wenn wir, wie oben, die Abschnitte der Skala als syntaktisch disjunkte und differenzierte Charaktere auffassen, erhalten wir ein Notationssystem.

(8)

Ein Symbolschema ist analog, wenn es syntaktisch dicht ist.

Ein Symbolsystem ist analog, wenn es syntaktisch und semantisch dicht ist.

Ein solches ist System ist syntaktisch und semantisch

undifferenziert und deshalb das Gegenteil von einem "Notationssystem",

wie oben definiert.

Ein Symbolsystem ist digital, wenn es syntaktisch und semantisch differenziert ist.

(Dies impliziert Diskretheit.)

(Wenn es noch un-ambig und syntaktisch und semantisch

disjunkt ist, dann ist es ein Notationssystem.)

(Analoge Systeme sind genauer, aber sobald eine Grenze der Genauigkeit festgelegt ist,

sind digitale Systeme praktischer.)

Viele Systeme sind gemischt:

Syntaktisch dicht und semantisch diskret führt entweder zu verschwenderisch vielen

vakanten Charakteren, oder gewaltig viele koextensive.

Syntaktisch diskret und semantisch dicht führt zu nicht-abgedeckten Erfüllungsklassen,

oder zu Ambiguität, weil viele sich einen Namen teilen.

Im allgemeinen wird die rechnerbasierte

Praxis sich aber früher oder später für ein rein-analoges oder

rein-digitales System entscheiden.

»Die Entwicklung und Anwendung von Symbolsystemen [stellt] einen dynamischen Prozess

der Analyse und der Organisation dar.« (S.163/156)

Ausserhalb der Computertechnik sind gemischte System aber durchaus üblich, z.B. in der menschlichen Sprache mit den Konstruktionen "Halb zwischen a und b", "halb zwischen a und (halb zwischen a und b)", "halb zwischen a und (halb zwischen a und (halb zwischen a und b))".

Ausserdem ist zu beachten, dass wegen der Endlichkeit der Resourcen jedes Computers tatsächlich dichte Zielbereiche nicht zu realisieren sind.

(9)

(Dieser Abschnitt ist ein Exkurs, der die Relevanz von Symbol- und Notationssystemen

als grundlegende Mechanismen sowohl für die maschinelle

Datenverarbeitung aber auch für »kognitives Verhalten im allgemeinen« aufweisen will.)

(10)

Diagramme fallen in verschiedene Kategorieen:

Maßstabgetreue Zeichnungen im Maschinenbau sind analog; Baupläne von Kohlehydraten sind

digital; Straßenkarten sind gemischt.

Die Unterscheidung bestimmt sich auch, wie ein Diagramm gelesen wird.

Topologische Diagramme sind digital und funktionieren in einem Notationssystem.

So auch elektrische Schaltpläne.

Semismographische Kurven sind analog, auch wenn ausgewählte Punkte zur Orientierung

beschriftet sind; werden allerdings diskrete Werte aufgetragen (Balkendiagramm) und

nur zur Verdeutlichung mit einer Kurve überlagert (dekoriert), bleibt das Diagramm digital.

Was sind Modelle?

Zunächst wird (damals schon!-) die inflationäre Verwendung des Wortes "Modell" beklagt,

und darauf hingewiesen, dass grundsätzlich verschiedene Richtungen der Denotation

oft nicht sauber unterschieden werden:

Ein Modell kann das Gemeinte exemplifizieren, wie das "Musterhaus" oder

das "Malermodell" (den menschlichen Körper) oder "Otto Normalverbraucher".

(Dabei kann als Sonderfall das Modell selbst Teil der Extension des Gemeinten sein,

wenn das Musterhaus als eines von mehreren selber zum Verkauf steht.)

Es kann aber auch umgekehrt das Modell das Allgemeine sein, das den

Einzelfall denotiert: Ein "Auto-Modell" ist eine Klasse von einzelnen

Gegenständen, und ein mathematisches Modell eines chemischen Prozesses

passt auf viele Instanzen.

Zum dritten aber gibt es Modelle, die weder Einzelfall noch sprachliche

oder mathematische Beschreibung sind.

Sie sind vielmehr so etwas wie

"dreidimensionale, bewegliche Diagramme" und fallen in

dieselben Kategorien diese: ein Molekülmodell aus Tischtennisbällen und Zahnstochern

ist digital; ein Architekturmodell mit rosa Karton für Bachsteinmauern und

Plastikfolie für Glas ist analog in den räumlichen Abständen und digital in den Materialien.

Auch hier zeigt sich wieder überzeugend die klassifikatorische Leistungsfähigkeit

des Goodmansachen Grundansatzes.

(1)

In der praktischen Anwendung von Notationssystemen werden die theoretischen Forderungen

des vorangehenden Kapitels durchaus deutlich:

»Die Aufführungen der spezifischsten Partitur sind keineswegs exakte Duplikate von einander,

sondern variieren stark und auf vielfältige Weise.« (S.196/185)

Aber halt nur so, das ist die theoretische Konstruktion, dass die Varianten beim

Re-Notieren der Aufführung gleichsam von der "Band-Breite" der definierten einzelnen

Zeichen/"Charaktere" wieder eingefangen werden, genau wegen der fünf Eigenschaften

eines (wahren) Notationssystems.

Hier stellt Goodman die von uns oben schon beschriebenen Forderung nach dem

Ketten-Szenario auf.

Allerdings verhalten die verschiedenen Kunst-Gattungen sich bezgl. Notation und

Notationssystemen durchaus unterschiedlich, was in den folgenden Abschnitten

einzeln betrachtet wird:

(2)

Bezogen auf Musik:

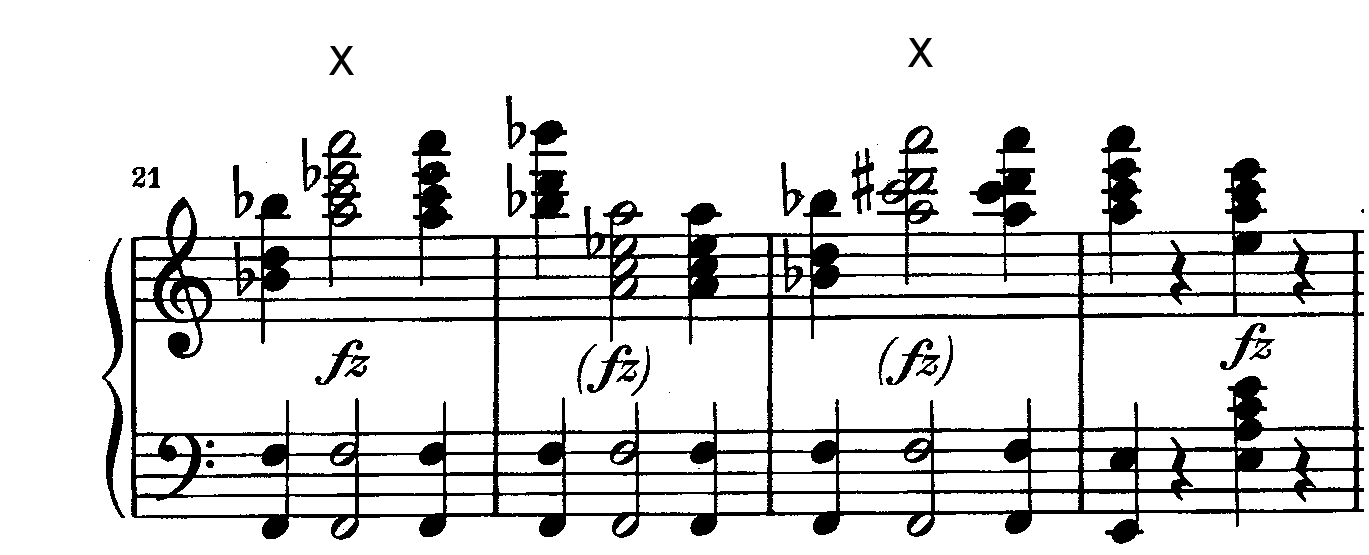

Äußerst ärgerlich und schlichtweg falsch ist, was Goodman über

enharmonische Notation schreibt.

Wir verweisen auf eines unserer Standard-Beispiele Schubert Klaviersonate a-moll D845,

wo (im ersten Satz) der Notationsunterschied der Takte 21 und 23 für

exakt dieselben Tasten (bei "X") dennoch eine sowohl konzeptionelle

als auch konkret das Spiel umfärbende Information für den Interpreten bedeuten soll:

Goodmans Modell der Partitur ist eben rein mono-funktional und damit

ein-schichtig, was zwar im gegebenen Zusammenhang des Entwurfes einer neuen Theorie

eine zweckmäßige Verkürzung sein mag, aber dann eben nicht erlaubt, Aussagen über

konkrete Detailfragen abzuleiten. (Siehe dagegen unsere Liste

über Aufgaben der Partitur in Abschnitt 1.4.)

[Allein schon die Beispiele sind schludrig recherchiert: Es gibt in der Standardnotation

und in keiner bekannten Erweiterung ein »e-triple-flat«, übersetzt als »bbb vor e«.

Und falsch übersetzt: »b-double-sharp« als »Doppelkreuz vor b« statt »hisis«. (S.181/173)]

Hier zeigt sich deutlich, dass das o.e.

Ketten-Szenario

als einer der Grundansätze Goodmans durchaus

auf seine rein theorie-fundierende Rolle beschränkt ist.

Es ist selbstverständlich im Falle der Musik schlicht falsch, und zwar nicht nur

aus praktischen, sondern aus prinzipiellen Gründen. Obiges Beispiel der Enharmonik

zeigt deutlich, dass die musikalische Partitur ja nicht nur "Physikalisches" denotiert,

sondern auf verschiedenste Weise gelesen werden kann. Das, was wir als "Intentionalen Inhalt"

bezeichnen und was die Realisierung entscheidend umfärben kann, ist keinesfalls aus

dem Klingenden erschließbar, s.o. Enharmonik, oft auch die Wahl der Taktart.

Auch praktisch läßt sich das widerlegen: Man gebe einem Musiker die Partitur

eines beliebigen Werke ab Debussy oder Wagner bis heute, aus welcher die

Lautstärkeangaben getilgt sind, und lasse ihn durch Anhören einer (oder beliebig vieler)

Aufführugen diese rekonstruieren. Es wird unmöglich sein, das Original zu treffen.

Aber auch theoretisch liegt ein Widerspruch vor. Ein Notationssystem würde es erlauben,

dass die Mitschrift einer Aufführung (selbstverständlich im theoretischen Idealfall)

eine Partitur erzeugt, die eine Klasse von Aufführungen beschreibt, die dem

ursprünglichen Werk entspricht. Das mag bei den theoretischen Voraussetzungen so sein,

widerspricht aber der von Goodman selbst festgestellten Tatsache,

dass eine Partitur Dinge festlegt und andere freilässt:

Die »informelle Klassifkation von Aufführungen in Werke

[entscheidet darüber], was vorgeschrieben und was freigestellt ist«.

(S.121/120)

»Die Funktion einer Partitur besteht darin, die wesentlichen Eigenschaften zu spezifizieren,

die eine Aufführung haben muss, um zu einem Werk zu gehören.« (S.212/199)

Was denn nun von dem konkret Erklingendem von der Partitur festgelegt und was freigelassen wurde,

ist schon rein theoretisch nicht entscheidbar. Damit fällt die Grundannahme.

Gut und zutreffend dann wieder die Erkenntnis, dass eine Partitur mit beziffertem Bass, und eine, wo dieser explizit ausgesetzt wurde, tatsächlich zwei verschiedene Werke sind (also: Werk und Bearbeitung), da sie unterschiedliche Extensionen haben. (S.183f/174f)

Beachtenswert (und auch hilfreiche für unsere weitere Forschung) die klare Aussage, dass verbale Tempoangaben (wir möchten ergänzen: und Ausdrucksangaben) nicht notational sind, damit kein integraler Bestandteil einer Partitur, sondern nur »Hilfsanweisungen«, die nicht zu beachten vielleicht die Qualität der Aufführung, nicht aber die »Identität des Werkes« tangieren kann. (S.185/176)

Allgemein enthalten in jeder möglichen Art eine Partitur zu definieren ist das Problem, dass kein einziger "Fehler" erlaubt sein kann. »Kategorisch gefordert aber ist die vollständige Erfüllung der gegebenen Spezifikation.« (S.187/177) Denn schon die Erlaubnis von kleinsten Fehlern führt zum Aufweichen der Grenzen der Extension, und dem eine sinnvolle Limitierung scheint selbst aus praktischen Erfahrungen heraus schwer möglich, -- obwohl unser alltägliches Erkenntnisvermögen das problemlos leistet. Bei der Goodmanschen Forderung nach o.e. Ketten-Szenario multipliziert sich auch der kleinste Freiheitsgrad schnell bis zur Beliebigkeit. Aber, wie gesagt, auch ganz andersartige Konstruktion haben prinzipiell dieses Modellierungsproblem.

Anläßlich alternativer Notationssysteme ist der Hinweis dankbar, dass einige beheben wollen ein Zuviel, andere ein Zuwenig an Präzision bei der Notation gewisser Parameter. (Dies könnte u.U. als generelles Klassifikationskriterium dienen !-)

Er präsentiert eine graphische Notation von John Cage, ähnlich dem in

Variations I angewandten, als Beispiel für eines mit vielen Freiheitsgraden durch

den Interpreten [cage, S.53].

Dieses sei allerdings (in Goodmans strengem Sinne) kein

Notationssystem, da hier die syntaktische Differenzierung für Winkel und Abstände

nicht gegeben ist. (Uns ist allerdings nicht klar, warum dieser Fehler nicht behebbar sein

sollte?)

Das eigentliche Problem sei aber: »Nichts kann eindeutig als Aufführung [...] von Cages

autographischem Diagramm [...] bestimmt werden.«

Dies ist eine interessante Behauptung, deren Voraussetzungen und Konsequenzen dort

wie hier nicht weiter diskutiert werden, aber durchaus der Bearbeitung harren!

Als Gegensatz versucht die Tonbandmusik, »jeglichen Spielraum bei der

Aufführung zu eliminieren« und »die exakte Kontrolle aller musikalischen

Elemente« zu erreichen (Roger Sessions 1962) [sessions, S.31]

Das Band ist hundertprozentig

festgelegt, aber eine jede Aufführung variiert immernoch »mit der Ausstattung und der Akustik«

(Peter Yates, 1966) [yates]

Auch hier verneint Goodman die Möglichkeit einer Notation, jedes Werk werde

(in Form des hergestellten Tonbandes) wieder ein autographisches. (S.190f/181)

»Für eine exakte Kontrolle müsste das Symbolsystem sowohl syntaktisch als auch semantisch

dicht sein.« Dabei unterläuft ihm ein Denkfehler: Dieser Satz gilt nur, wenn

beliebige Stellen des Tonbandes mit

beliebiger Genauigkeit notiert werden müssten. Dann müsste in der Tat jeder

Wert, den die bekanntermaßen "transzendente" Sinusfunktion irgendwo annehmen kann, notierbar sein.

Für die "exakte Kontrolle" aber reicht ja die Notation sämtlicher Stützwerte,

also der endlichen, mit rationalen Zahlen beschreibbaren Paramterwerte, zwischen denen

dann jeweils eine aus einem endlichen Katalog von Typen ausgewählte Interpolationskurve

automatisch realisiert wird. Die dann auftretenden Rundungsfehler sind nichts

anderes als unterschiedliche Lippengeräusche verschiedener Oboisten, also nicht im

Rahmen des Notierten oder Relevanten; die Kontrolle durch eine Partitur eines

Notationssystems ist also unproblematisch möglich, anders als Goodman meint.

(Zuletzt vergleicht Goodman kurz seinen Begriff mit vier Arten von Notation bei Erhard Karkoschka Das Schriftbild der Neuen Musik [kark]. Dessen Erscheinungsjahr nach muss dies eine Ergänzung der zweiten Auflage sein.)

(3)

Skizzen, die ein Gemälde vorbereiten, sind keine Notation, da sie

die Diskretheitskriterien etc. nicht erfüllen. Sie sind vielmehr selber Werke.

Alle möglichen Relationen zwischen Skizzen und Gemälden sind denkbar und sinnvoll,

wie dass eine Skizze mehreren Gemälden zugrundeliegt, etc.,

aber all diese sind aber nicht "notationell" im strengen Sinne.

(4)

Für Gemälde, inkl. Radierungen etc., kann eine Notation im formalen Sinne

definiert werden, die einfach sämtliche Gemälde seit Anbeginn der Welt -- durchnummeriert.

Das erfüllt die formalen Bedingungen für ein Notationssystem und erlaubt aus dem Notat

das Bild zu rekonstruieren, indem man es im Katalog -- nachschlägt.

Die wirklich gemeinte Frage ist aber die nach einem Notationssystem unabhängig

von der historischen Herstellung der Bilder, -- das es erlaubte, das Bild wieder herzustellen.

(S.198/187 wird dies völlig uneingeführt plötzlich »Realdefinition« genannt,

was aber ein Übersetzungsdefizit aus »real definitions« sein kann.)

Diese kann es nicht geben. Denn auch die musikalische Notation erlaubt es nur, diejenigen

Aufführungen in dieselbe Klasse einzuteilen, also als "Aufführungen desselben Werkes"

zu überprüfen, die auch ganz ohne Notation als solche aufgefasste würden / worden waren.

Die durch die Notation bewirkte "Allographie statt Autographie" muss

»eine legitimie Projektion einer vorgängigen Klassifikation darstell[en].«

Da aber Bildwerke Unikate sind, und jedes in seiner eigenen Klasse, halt autographisch,

bleibt nur die erste Möglichkeit: das Individuelle auch anzuerkennen.

(5) Skripte (im weitesten Sinne) sind verbal, können konkrete Gegenstände denotieren (soweit sie in einer alltäglichen oder technischen Sprache verfasst sind) und Tatsachen fordern oder behaupten. Das macht aber nicht den entscheidenden Unterschied, sondern sie sind deshalb nicht in einem Notationssystem verfasst, weil ihnen die semantische Disjunktivität und/oder Differenziertheit fehlt: Die Extensionen der natürlich-sprachlichen Worte können halt nicht disjunkt sein.

(6)

Auf S.204/192 weist er Goodman darauf hin, dass zwei Charaktere c1 und c2

koextensiv sein können, ohne synonym zu sein. Dies sind sie erst, wenn sie

in jedem Kontext austauschbar sind, also wenn k(c1) und k(c2) für jedes

k dieselbe Extension haben.

Sein Beispiel mit cis/des, die hinter einem Auflösezeichen nicht mehr koextensiv sind,

ist allerdings deutlich verrutscht und zeigt u.E. eine grundlegend fehlerhafte

Grenzziehung zwischen Syntax und Semantik, die es bei genauerer Ausarbeitung der

"Semantik der Partitur" zu korrigieren gilt:

Ein "Zeichen für des" oder ein "Zeichen für cis", das

angeblich mit einem vorangehenden Auflösezeichen kombiniert werden soll,

gibt es nämlich als rein syntaktisches Konstrukt garnicht!

Wie er selbst vermutet (S.205/193 Fußnote) kann das b-Versetzungszeichen des des

und das Kreuz-Versetzungszeichen des cis nur durch Schlüssel-Vorzeichnung

oder einen im selben Takt vorangehenden anderen Ton begründet sein,

damit ein Auflösezeichen überhaupt zwischen dieses und den Notenkopf treten kann. Der Notenkopf

ist dann aber syntaktisch einer, der nur das blanke d oder c notiert, und

erhält erst im Kontext die Semantik von cis oder des, --- bzw. doch d oder c

wegen dem dazwischentretenden Auflösezeichen. Er war aber nie rein syntaktisch

schon ein Zeichen für des oder cis.

Dieser Unterschied ist keine Haarspalterei, sondern fundamental für jedwede Konstruktion,

die, in guter allgemeiner mathematischer Tradition, zwischen Syntax und Semantik

einer Sprache unterscheidet, wie Goodman selbst es ja tut, nur leider ungenau.

Weiter fällt ihm durchaus auf, dass trotz der angeblichen Koextension von

des und cis es doch relative strenge Regeln zu geben scheint, welches davon wann

anzuwenden ist. (S.206/194)

Er weiß, dass die Intonation auf einer Violine u.U. durchaus verschiedene physikalische

Frequenzen für des und cis hervorbringen kann, und vermutet,

dass in einer Klavierpartitur

aus praktischen Gründen (für zukünftig mögliche Umbesetzung) gleich so notiert wird, wie es

für Violine richtig wäre.

Das ist reichlich absurd, aber auch nicht weit entfernt von der Wahrheit.

Was er nämlich nicht weiß ist, dass es (neben der praktischen Umsetzung einer Partitur

in körperliche Tätigkeit)

auch immer noch die Ebene der gemeinten funktionalharmonischen Herleitung

des Geschriebenen gibt, die durchaus konkrete und wirkmächtige Ebene des

"harmonischen Kalküls", die zwischen den Welten der psycho-internen Vorstellungen

aller Beteiligter (Komponist, Interpret, Hörer) vermitteln kann

und vor dem reinen Tasten-Drücken steht.

Er hätte sich einfach mal bei einem Fachmann erkundigen sollen. Das ist recht ärgerlich.

(7)

Ein literarischer Text ist syntaktisch allemal ein Charakter in einem

Notationsschema.

Nimmt man ihn als Vorlage für Rezitationen, sei also der Zielbereich das

"Laut-Englisch", dann lebt er in einem fast-notationellen System (nämlich MODULO

Homonymen.)

Nimmt man reale Objekte als Zielbereich, dann gehört der Text zu einer diskursiven

Sprache, die, wie oben gezeigt, gerade kein Notationssystem ist.

Ein literarisches Werk ist nicht die Erfüllungsklasse eines Textes (von der dieser

eine Probe wäre), sondern der Text selbst. Verschiedene lautliche Lesungen oder

körperliche Inschriften können als dessen Erfüllungsmenge betrachtet werden, wobei

im ersteren Fall Homonyme aufgelöst resp. vermieden werden müssten.

Man kann sich auch auf eine der beiden Seiten beschränken.

Diese Betrachtungsweise ist aber nicht für das Werk selber konstitutiv und notwendig.

Vielmehr verhalten sich Texte wie Skripte, s.o. diesen Abschnitt.

Auch Übersetzungen sind keine Instanzen, sondern neue Werke.

»Sowohl Identität der Sprache als auch syntaktische Identität innerhalb der Sprache

sind notwendige Bedingungen für die Identität eines literarischen Werkes.« (S.209/196)

Anders ist es beim Drama. Dort »ist das Werk wie in der Musik eine

Erfüllungsklasse von Aufführungen« (S.210/197)

Dabei ist der gesprochene Text ("Primärtext" nach Ingarden) eine Partitur, während

die Bühnenanweisungen ("Sekundärtext") nur ein Skript sind, »ergänzende Anweisungen«.

Ähnlich spaltet sich der Text eines Romanes auf, sobald dieser zum Bühnentext

oder Filmdrehbuch verarbeitet wird.

(8)

Ab S.211/198 fragt Goodman zunächst nach der theoretischen Möglichkeit

einer Notation für Tanz und bejaht diese schließlich.

Dann untersucht der die Notation erfunden von Rudolf von Laban und

findet, dass diese alle Kriterien eines Notationssystems (syntaktische wie

semantische) erfüllt, wahrscheinlich sogar redundanzfrei sei. [laban]

Ohne sie inhaltlich (als Laie) in allen Aspekten beurteilen zu können, konstatiert

er ihr allerdings rundum die theoretische Stabilität und Anwendbarkeit.

(Auch hier kommt er en passant wieder auf die speziellen

Anforderungen des Ketten-Sezanrios

zu sprechen und zu ähnlichen Problemen wie

schon bei der Musik diskutiert, s.o.)

Am Schluss kommt er zu der wichtigen Ausweitung der Laban-Notation auf menschliche Bewegungen i.A., z.B. bei der Bedienung von Maschinen, oder in psychologischen Tests. Dabei ist eine Notation in sofern fundamental, da schon die Frage "Hat der Proband die Bewegung bei der Wiederholung genau gleich ausgeführt" nur beantwortet werden kann, wenn "genau gleich" überhaupt entscheidbar ist. Genau das aber leistet (u.a.) ein Notationssystem!

(9)

Im Gegensatz zu den verbalen Spezifikationen, die Skripte sind, und den

gezeichneten Ansichten, die Skizzen sind, sind die Pläne des Architekten

Charaktere in einem wahren Notationssystem, sind also »digitale Diagramme«, also »Partituren«,

und das zu bauende Haus ist eine "Aufführung".

Das deshalb, weil die Maßstäblichkeit des Zeichnens nur der Bequemlichkeit dient,

aber nicht konstitutiv ist. Das sind vielmehr die expliziten Bemaßungen (von

Längen und Winkeln) in Ziffern, mit einer begrenzten Nachkomma-Genauigkeit, was

Diskretheit und Differenzierung bewirkt.

Genau wie oben (verbale Tempoangaben in Musikstücken, Handlungsanweisungen in Bühnenstücken)

fließen die zusätzlichen Spezifikationen (z.B. Materialangaben) in das Gebäude ein, sind

aber als Skript ein Zusatz zur Partitur, nicht deren Teil.

Im Gegensatz zur Musikaufführung ist das ausgeführte Gebäude nicht »ephemer«, die

Erfindung der Notation wurde also aus anderen Gründen heraus notwendig.

Nichtsdestoweniger ist aber das Werk der Plan, und das Gebäude nur eine von vielen

möglichen Realisierungen, wenn auch in den meisten Fällen die einzige.

Das ändert aber nichts an den grundsätzlichen Verhältnissen.

Allerdings »fühlen [wir] uns [häufig] nicht ganz so wohl dabei, wenn wir ein architektonisches

Werk mit einem Plan und nicht mit einem Gebäude identifizieren«, wie es bei der

Musik selbstverständlich ist.

Man würde z.B. ein "zweites Taj Mahal", womöglich in Sichtweite des ersten, eher

als Blasphemie denn als Bereicherung empfinden.

Zusammenfassend (vgl. u.a. S.211/197): Generell beziehen "Notationssystem" und "Werke" in den verschiedenen Kunstgattungen ganz unterschiedliche Positionen zu einander:

| Musikpartitur: | festgehalten in Notationssystem; definiert ein Werk, realisiert als Klasse aller erfüllenden Aufführungen. |

| Tanz: | dto. |

| Architektur: | dto. |

| Bild, Skizze: | keine Notation; einzelnes Objekt ist ein Werk. |

| Radierung: | keine Notation; Klasse von Objekten ist ein Werk. |

| Skript, Literatur: | festgehalten in notationellem Schema; Charakter (=syntaktisches Objekt) ist selbst ein Werk. |

| Drama: | festgealten in notationellem Schema; Kombination aus Partitur und Skript. |

| Kalligraphie: | einzelnes Inskript ist ein Werk; unabhängig von evtl. Rolle in einer Notation. |

| Skript für Stummfilm: | nur lose mit dem Werk verbunden. |

(1)

Mit Hilfe der bis hier erarbeiteten Unterscheidungen der Symbolsysteme können die

Fragen aus den ersten beiden Kapiteln

nun präzise beantwortet werden. Z.B. die nach dem Unterschied zwischen

Beschreibung und Repräsentation:

»Ob ein denotierendes Symbol repräsentational ist hängt [ab] von seinen eigenen

Beziehungen zu anderen Symbolen in einem gegebenen System.« (S.226/210)

Abbildungen gehören zu dichten Schemata, Beschreibungen zu artikulierten. (S.229f/213)

»Bilder, Seismogramme und Zeigerstellungen auf skalenlosen Zifferblättern« sind

syntaktisch dicht, im Ggs. zu »Piktogrammen, Schaltplänen und Wörtern«. (S.232/214)

Das alles ist »nicht von der Binnenstruktur des Symbols abhängig.«

Weder Ähnlichkeit noch strukturale Gleichartigkeit sind Erfordernisse für (die

Anwendbarkeit) otationaler oder anderer Sprachen.

Abbildung und Beschreibung unterscheiden sich nicht darin, wieweit sie auf Konvention

beruhren.

»Der oft betonte Unterschied zwischen ikonischen und anderen Zeichen erweist sich

als transitorisch und trivial.« (alles S.231/214)

All dies bezeichnet Goodman selber als häretisch. Uns Heutigen, mit

der Erfahrung vieler dokumentas leuchtet das sofort ein, -- wir wollen allerdings

dem Autor gerne zugestehen, damals revolutionär argumentiert zu haben.

Einen Fall erwähnt er explizit: »Ein Bild in einem System kann eine Beschreibung in

einem anderen sein.« (l.c.) --- das können wir heutigen uns leicht vor Augen führen mit

moderner Malerei oder Graphik, wo Dinge wie graphische Bedienungsanleitungen, U-Bahn-Linien-Pläne,

Formularvordrucke oder Computer-Fluss-Diagramme in Grundmaterialien z.B. großer

Ölgemälde transformiert werden.

Repräsentationen sind Symbole, die (a) Denotate sind, und (b) in einem

Symbolsystem leben, das syntaktische Dichte spezifiziert.

Goodman nennt als Beispiel die Abbildungen verschieden großer Männer in

gleicher Entfernung. Es können auch Zentauren sein, d.h. der denotierte Bereich kann

auch leer sein.

Wodurch unterscheiden sich Diagramme von Zeichnungen?

(Beispiel: Zeichnung des Fuji vs. EKG?)

Anwort: Beim Diagramm interessieren nur ausgewählte Parameter, z.B.

Koordinaten der Punkte, nicht aber Dicke und Farbe der Linie, Format des Papiers,

Farbe des Hintergrundes. Bei der Zeichnung kann aber nichts davon a priori ausgeschlossen

werden, -- potentiell alle haben Teil an der Repräsentationsfunktion.

Goodman nennt das »Fülle« / »repleteness«.

Allerdings gibt es auch da Parameter, die das nicht tun, z.B. "Gewicht" oder "Marktwert".

Also ist der Unterschied zwischen diagrammatisch und repräsentational/piktural ein

gradueller.

(2) Wie in Kapitel II nachgewiesen bedeutet "Ausdruck" die (metaphorische) Exemplifikation

von »Prädikaten aus einer diskursiven und unbegrenzten natürlichen Sprache.«

Derartige Exemplifikation verhält sich in vielen Punkten anders als Denotation,

ihr liegt ja auch der genau umgekehrte Abbildungs-Pfeil zugrunde, s.o.

Wenn wir den Bereich dessen was u.E. ausgedrückt wird verkleinern, dann

bleibt doch das ganze Bild mit all seinen Bestimmungen (potentiell) an der Exemplifikation

beteiligt.

Wenn wir in Worte fassen, was ausgedrückt wird, so können wir im "unbegrenzten und

diskursiven" System der menschlichen Sprache engere oder weitere Ausdrücke wählen:

Präzision versus Sicherheit ist abzuwägen.

Bei einem Musikwerk ist es eine Stufe komplizierter: Die Partitur denotiert

sämtliche Aufführungen, -- deshalb exemplifiziert jede Aufführung das Werk und die

Partitur. Darüberhinaus aber exemplifiziert sie auch sehr viel weiteres.

Man kann dann sagen, dass das Werk selber exemplifiziert alles, was durch

alle seine Aufführungen exemplifiziert wird (bis auf die Exemplifikation des Werkes

selber, und die Exemplifikation der Tatsache, Exemplifikation des Werkes zu sein, etc.,

die alle aus gleichsam technischen Gründen nur von den Aufführungen exemplifiziert werden,

nicht aber vom Werk.)

Dies muss aber auf »angemessene« Aufführungen beschränkt werden, wobei

dies »stillschweigend durch Tradition, mündliche Überlieferung etc.« nur

informell (neben der Partitur) definiert ist.

Ähnliches gilt für Tanz und Drama.

Bei der Literatur ist das Vokabular des Werkes und das der ausgedrückten Eigenschaften oft identisch. Interessanterweise sind »beide resultierenden Systeme -- ein Denotationssystem das eine, das andere ein Exemplifikationssystem [das sind das Verhältnis von Werk zu Ausgedrücktem, in je anderer Richtung als System aufgefasst] -- syntaktisch artikuliert und semantisch dicht.« (S.239f/220f) Es findet keinesfalls eine etwa erwartete Umkehrung statt.

Man kann die Lesung eines literarischen Werkes wie bei der Musik als Aufführung auffassen, -- adäquater hat sich aber oben herausgestellt, phonetische und geschriebene Fassung als gleichberechtigte Geschwister aufzufassen. Wie oben bei der Musik läßt sich vereinfachend sagen, dass das was die angemessenen unter diesen zum Ausdruck bringen, vom Werk selbst zum Ausdruck gebracht wird. (S.240/222)

(3)

»Sowohl das Gemälde als auch das Gedicht [müssen wir] lesen und ästhetische

Erfahrung [ist] eher dynamisch als statisch.«

Es geht dabei »um das Treffen feiner Entscheidungen, das Identifizieren von

Symbolsystemen, [...] um das Interpretieren von Werken und die Reorganisation

der Welt mit Hilfe der Werke und der Werke mit Hilfe der Welt.«

»Die ästhetische 'Haltung' ist ruhelos, forschend, erprobend -- ist weniger

Haltung als vielmehr Handlung: Schöpfung und Neu-Schöpfung.«

Ästhetische Haltung weist praktische Absichten von sich, aber nicht jede nichtpraktische Untersuchung ist ästhetisch. Auch »Wissenschaft sucht Erkenntnis ohne Rücksicht auf praktische Konsequenzen.« »Interesseloses Forschen umfasst wissenschaftliche und ästhetische Erfahrung gleichermaßen.« (S.242/223)

Weitere Versuche, das Ästhetische genauer zu charakterisieren, werden widerlegt und verworfen: durch das erlebte "Wohlgefallen" oder durch bestimmte Emotionen oder durch "Befriedigung". Ebenso untautlich die Intention des Betrachters als Kriterium: In der Wissenschaft sei Befriedigung ein Nebenprodukt des Forschens, in der Ästhetik Forschen ein Mittel zur Befriedigung. Wenn aber das eine ohne das andere die Regel wäre, dann wären die Tage sowohl des Forschen als auch jedes ästhetischen Verstehens gezählt !-)

(4)

Ebenfalls verbreitet ist die Ansicht, Ästhetik hätte mehr mit "Gefühl" und Wissenschaft

mit Erkenntnis zu tun. Goodman hat aber beide als »von Grund auf kognitiv«

aufgewiesen.

Allerdings spielt Gefühl/Emotion beim ästhetischen Erleben eine wichtige Rolle.

Zunächst einmal sind aber die auftretenden tatsächlichen Emotionen »eher gedämpft und

indirekt«, verglichen z.B. mit denen im wirklichen Leben.