| zu den Gesamtinhaltsverzeichnissen |

| ^inh 2018030800 | phaenomen |

Aus gegebenem Anlass möchte ich hier kurz die im Titel genannte unverzichtbare Grundlage meiner ästhetischen Theorie zusammenfassen. Diese wurde auch an anderen Stellen schon ausführlicher dargestellt (aber manche Dinge kann man nicht oft genug sagen !)

Die u.E. wichtigste Leistung Immanuel Kants besteht darin, den alten

Widerspruch und über Jahrtausende ausgetragenen Konflikt zwischen "Realismus"

und "Idealismus" aufgelöst zu haben: Ist "die Welt" von "objektiver" Beschaffenheit,

existiert sie völlig unabhängig von jeder Wahrnehmung? Oder gibt es sie nur in unserer

Vorstellung, ist sie "nur" Produkt unserer Erfahrung und Vorstellungskraft?

Macht ein Baum, der im Wald umfällt, Lärm, wenn ihm keiner zuhört?

Für beide Ansichten gibt es gute Gründe, -- sonst hätte jener Streit auch nicht so

lange und fruchtlos toben können.

Wer hat recht?

Kants Antwort ist nun ebenso einfach wie revolutionär und folgenreich.

Sie lautet: "Beide!"

Diese zunächst simpel anmutende Lösung hat in der Tat komplexe Konsequenzen und

weitreichende Folgen und hat die Fundamente von Wahrnehmung, Denken und Erkenntnis

dermaßen grundlegend umgestaltet, dass man damals

(nach der Veröffentlichung und öffentlichen Diskussion der

"Kritik der reinen Vernunft") gar von einer "kopernikanischen Wende

des Denkens" sprach, und auch heute noch Menschen gut unterscheiden kann, ob sie diese

Wende innerlich vollzogen haben oder nicht.

Etwas genauer bedeutet diese Antwort: (A) Es gibt in der Tat etwas, das man

"reale Existenz" oder "objektive Welt" oder "unabhängige Gegebenheit" nennen kann, das

von jeder Wahrnehmung unabhängig existiert und für alle Wahrnehmenden Ein-und-Dasselbe ist.

Aber (B) dieses "Ding an sich" ist eben nicht das, was wir wahrnehmen. Wir

können es garnicht wahrnehmen. Noch nicht einmal beschauen, betasten,

vermessen, erforschen, geschweige denn erkennen.

Denn alles was wir wahrnehmen und erfahren ist gleichsam ein "Produkt", ein "Multiplikationsergebnis" von (a) dem betrachteten Gegenstand einerseits und (b) den Formen, Möglichkeiten, Wirkmechanismen, Gewohnheiten, Vorurteilen, Arten und Weisen unseres Wahrnehmungsapparates andererseits.

Noch besser als bei jedem Primzahlverschlüsselungsverfahren sind diese beiden Faktoren in einander verwurstelt und können niemals von einander getrennt werden: Die Frage, wie denn die "Wahrnehmung ohne diese Wahrnehmungsgewohnheiten" aussehen würde, also eine Art "objektive Wahrnehmung", ist im Prinzip schon sinnlos, da es genau so etwas nie geben kann: Wahrnehmung setzt Wahrnehmungsgewohnheiten zwingend voraus.

Bereich (A), die "Dinglichkeit", wie ich es gerne nenne, ist also durchaus vorhanden und

für alle Menschen dieselbe. Wenn ich in ihr einen Stein werfe oder eine Atombombe zünde,

dann erleben andere Menschen durchaus unausweichlich die Konsequenzen dieser Handlung.

Bereich (B), die "Welt, wie wir sie wahrnehmen" ist aber für jedes wahrnehmende Wesen eine

grundlegend andere.

Die persönlichen Erlebniswelten sind inkommenusurabel und als solche nicht kommunizierbar:

ich kann niemandem das Gefühl direkt vermitteln, das ich habe, wenn ich "rot" oder

"sauer" wahrnehme.

Der o.e. Baum, der im Wald umfällt, wenn keiner zuhört, mag also durchaus Luftwellen in Schwingung setzen (was wir aber nur herausfinden, wenn wir irgend eine noch so winzige Auswirkung davon beobachten.) "Lärm" aber macht er nur im Ohr eines geeigneten Zuhörers.

Wir nehmen nur wahr psycho-interne Modelle der Dinglichkeit. Unsere Welt ist eine Modell-Welt. Vielleicht überraschend: Sogar die sog. "Naturgesetze" können nur auf diesen Bereich (B) angewandt werden, -- ja sogar so einfache Dinge wie "Zeit-Ablauf" oder "Ursache und Wirkung" gibt es nur in unseren psycho-internen Modellen. Das Ding an sich "ist" schlicht. Es bewegt sich nicht und handelt nicht. Alles was wirkt und webt ist schon unserer Interpretation. Ich nenne sie auch deshalb gerne "Wirk-lichkeit".

Auf der Ebene der Physik (Betonung "PHY-sik" bitte !-) ist das schnell einleuchtend:

Wenn wir einen Holztisch betrachten, dann ist für den Kellner nur wichtig, dass

dieser hinreichend waagerecht steht, damit er ein volles Wasserglas darauf abstellen kann.

Ist der Kellner dies aber nur hilfsweise, im Hauptberuf

jedoch Student und zukünftiger Statiker, dann wird er zugleich

berrechnen, dass durch die Gewichtskraft sich die Platte minimalst durchbiegen wird,

bis die Gegenkraft der Elastizität das Gleichgewicht herstellt.

Das interessiert den Normalbenutzer überhaupt nicht, ist für den irrelevant und in

dessen Modellbildung auch garnicht abgebildet.

Kommt nun ein Biologe dazu, wird der ein noch feineres Modell im Kopf erstellen und

vor seinem inneren Auge sofort sehen, dass es die Lignin-Fasern sind, die diese

Elastizität bewirken.

Ein Chemiker wird deren Verhalten auf die Drehbarkeit der Molekularbindungen

zurückführen.

Und ein Atomphysiker wird gar einwenden, dass all das, Lignin, Holz und Tischplatte,

zu neunundneunzig Prozent aus Vakuum besteht und ein Glas auch manchmal

(in einem von Quadrillionen Fällen) einfach durch die Tischplatte durchfallen kann.

Man sieht: (i) das was wahrgenommen, gemessen, untersucht wird ist jedesmal etwas

völlig anderes, obwohl es sich jedesmal um dasselbe "Ding" handelt.

Weiterhin ist es (ii) notwendig ganz verschiedene Abstraktionsmechanismen anzuwenden,

je nachdem was man erkennen und erklären will: Der Kellner wäre völlig hilflos, wenn er

vor dem Absetzen des Glases

alle Lignin-Fasern einzeln betrachten müsste, und der Atomphysiker wäre

quantitativ völlig überfordert, wenn

er zu allen einzelnen Atomen des Tisches eine Aussage machen sollte.

Das zeigt aber auch, dass "Ursache und Wirkung", wie oben behauptet, eben nicht etwas "Natürliches" sind, sondern auf jeder der beschriebenen Abstraktionsebenen völlig unterschiedliche Ansatzpunkte für ihre Hebel finden, -- willkürlich gewählt von dem menschlichen Geist, der "Erklärungen" konstruieren will.

Das "Ding an sich" namens "Tisch" hat aber dennoch eine Funktion: Indem wir sozial übereinkommen, durch Sprech- und Tat-Akte, was "dieser Tisch" ist, können wir verschiedenste psycho-interne Modelle auf einander beziehen, und als auf dasselbe Ding bezogen charakterisieren. So wird (scheinbar paradoxerweise) das "Bezeichnete" zum "Bezeichner": das (an sich völlig unerfahrbare) Ding "Tisch" dient als gemeinsames Etikett für die verschiedensten psycho-internen Modelle.

Ding- und Wirk-lichkeit sind zwei grundlegend und wesentlich verschiedene

Welten. Zwischen ihnen ist irgendeine Vermittelung, bis auf die beschriebene der

Erfahrung, nicht einmal denkbar. Dieses ist (α) eine erste Bedeutung von dem,

was wir "transzendentale Geschiedenheit" nennen.

Eine zweite Art von Geschiedenheit (β) besteht zwischen den Modellen in den verschiedenen

Köpfen. Auch diese sind nicht vermittelbar. Wir können nur versuchen, Teile davon zu

vermitteln, indem wir auf das Ding einwirken und Modelle in Dinge übersetzen, die andere

Menschen dann wiederum erfahren und wieder in eigene Modelle umsetzen können.

Derartige Dinge sind z.B. wissenschaftliche Artikel über Kraft und Gegenkraft, Lignin und

molekulare Drehmomente. Oder über die Kunst der Tischdekoration.

Genau dieselben Verhältnisse gelten aber auch jenseits der Physik, in der "Philosophie des Geistes". Wir betrachten also ein "Musikalisches Kunstwerk" auch als ein "Ding an sich" (genauer: als ein "Teil-Ding des großen einen Dinges-an-sich").

Dieses Werk als Ding-an-sich ist zunächst erfahrbar und erlebbar. Dadurch aber bildet sich jeweils ein psycho-internes Modell, das Teil unserer Welt-Wahrnehmung ist, und das als einziges, im Gegensatz zu jenem Ding-an-sich, wahrgenommen und erkannt werden kann.

Immer wenn ich z.B. Beethovens Neunte Sinfonie höre, mit-tanze, mit-singe, partitur-spiele, eine Monographie darüber lese, re-kapituliere, abschreibe, exzerpiere, liebevoll gedenke, nach-zeichne, nach-erlebe oder nach-notiere, dann erfahre ich dieses Werk. Und ändere damit mein psycho-internes Modell davon, meine Wirklichkeit.

Damit ist die "wirkliche" Neunte Sinfonie in meinem Kopfe ein gar flüchtig Ding,

welches sich allein schon durch das Fortschreiten der Zeit zwangsläufig und ständig

verändert.

Das kann man bedauern oder begrüßen. Es ist so.

Einen einzigartigen Höhepunkt des Erlebens hat man

bestimmt immer dann, wenn man die Wahrnehmung des gesamten Werkes in einem

einzigen Nu, in einem einzigen Gedanken konzentriert empfinden kann.

(Wie uns in der Kindheit mit Mahlers Dritter gegangen, und auch

in Lorenzens Ring-Monographie beschrieben [lorenzRing, S.292].)

Auch das ist ein gültiges Modell.

Wenn ich die Literatur kenne, wird mir im Scherzo der Neunten immer das "ritmo di tre battute" auffallen, -- wenn ich Clockwork Orange gesehen haben, gehören die tanzenden Kruzifixe zwangsläufig dazu, zur wirk-lichen Substanz des Werkes, obwohl Beethoven selber von diesen nichts wusste.

Das (A) Ding-an-sich Beethovens Neunte Sinfonie ist also nur ein Etikett, welches wir durch soziale Übereinkunft und soziales Verhalten den verschiedensten, je sehr eigenen, persönlichen psycho-internen Modellen (B) zuordnen, die als solche (α) etwas ganz anderes als das Werk selber und (β) untereinander inkommensurabel sind.

In der musiktheoretischen und jeder ästhetischen Diskussion verlangen wir nun nichts weiter, als dass diese grundlegende, "unhintergehbare" Unterscheidung auch berücksichtigt und beachtet wird, wo immer es notwendig erscheint.

Das Ding-an-sich "Neunte Sinfonie" gibt es also nur in seiner Rolle als Etikett.

Als erfahrbare Wirklichkeit existiert es mitnichten!

Es ist wie der Brennpunkt verschiedenster als Halbkugel aufgestellter Spiegel, die

die verschiedenen persönlichen Erfahrungen bedeuten, und die sich geeinigt haben, dass man

das, was alle meinen erlebt zu haben, mit einem gemeinsamen Begriffe benennt. Es ist

rein virtuell.

Um im Bild zu bleiben: Nicht alle Spiegel sind gleich gut ausgerichtet, und was

die persönlichen psycho-internen Modelle tatsächlich beinhalten, kann man nicht wissen

(und im Falle von Alex DeLarge will man es auch garnicht !-)

Wir fordern also (wann immer sinnvoll) nicht mehr als die Klarstellung:

Rede ich gerade von der Rezeption, dem Mythos, der Kritik, dem öffentlichen Bild der Neunten

im frühen neunzehnten Jahrhundert?

Oder vielmehr im späten?

Oder von der Verkitschung im zwanzigsten?

Oder von ihrer Partitur als abstraktem mathematischem Regelwerk?

Oder von möglichen Hörerfahrungen bestimmter in der Partitur geforderten

harmonischen Fortschreitungen?

Oder von empirisch gemessenen menschlichen Reaktionen auf solche?

Oder von den verschiedenen Handschriften, Drucken und Stimmexemplaren des Werkes?

Jedesmal sind es ganz andere Wirklichkeiten. Allemal muss sich ein Autor/eine Autorin im Klaren sein, dass, wenn man unspezifiziert "das Werk als solches" meint, man über etwas redet, das es gar nicht gibt. Es sei denn als ein rein konventionell definiertes Etikett.

Dass in der Tat die psycho-internen Modelle das tatsächlich Wirkmächtigen sind und

deshalb

die tatsächliche Substanz des Werkes ausmachen, beweist sich, scheinbar paradoxerweise,

durch ihre Fragilität:

Nicht nur die Komponisten, sondern auch alle folgenden Interpreten tragen ja zu

deren Konstruktion bei.

Dies aber kann die Wahrnehmungs- und Genuss-Möglichkeit empfindlich stören!

Das oben erwähnte "Ritmo di tre battute" ist noch harmlos: Manch Hörer wird den

Takt-Wechsel, und besonders das Zurück-Wechseln in das "quattro battute" erst dann

deutlich empfinden, nachdem er einmal bewußt darauf hingewiesen worden war.

So auch mit Ähnlichkeiten: Ich traf einmal eine Pianistin, die hunderte Male eine

Schubert-Klaviersonate gespielt hatte, bis ihr jemand sagte, dass sei doch

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, -- und danach hat sie diesen

Satz nie mehr spielen können.

(So werde ich mich auch hüten, jemals drauf hinzuweisen, das aus der Durchführung im XXXXX Satz meines Opus XXXXX die Erste Invention raushörbar wäre, -- dies wäre zwar eine metrisch völlig unangemessen Interpretation, das Wissen darum kann aber die Rezeptionsmöglichkeit ein für alle Mal zerstören !-)

Dieser Mechanismus klärt aber auch, hoffentlich im Positiv-Begrüßenswerten,

den Stellenwert theoretischer Analysen:

Auch diese sind "Dinge (A)", deren Rezeption zu den internen Modellen, der Wirk-lichkeit (B)

beiträgt.

Darin besteht eine wichtige Relevanz: Theoretische Arbeiten, Hintergrundtexte, Einführungsvorträge

können die Rezeption eines Werkes, also "das Werk wie es uns erscheint", grundlegende

verandern, -- sie werden Teil des Werkes.

Das ist eine hohe Verantwortung, und eine "künstlerische Komponente" jeder wissenschaftlichen

Arbeit: Neben dem möglichen Vergleich verschiedener Werke, oder dem Schildern von

Hintergründen und Prinzipien, fließen sie auch ein in die einzelnen Werke, die sie behandeln,

werden sogar Teil ihrer Substanz,

nicht anders als Hintergrundbilder in Ballett oder Film.

Dies ist somit auch immer eine Dimension ihrer Bewertung: Wie stark, wie

berechtigt und in welche Richtung verändern sie

"das Werk wie es in uns wirkt"?

Im besten Falle demonstrieren sie dem Rezipienten neue Zusammenhänge, machen diese

Nachvollziehbar und öffnen so neue Bahnen des Verständnisses, und damit auch des

unmittelbaren Genusses.

Im schlechten Falle haben sie, weil zu umständlich oder weit hergeholt, wohl eher

gar keine Auswirkung und gehen spurlos an uns vorbei. So schützt das Werk sich selbst.

Der Schritt nach e-moll "Frau Minne will es werde Nacht" ist

noch ergreifender, wenn man den hundert-Minuten-Kontext und die dazu dominantische

Scheinfunktion des f-a-c-es-g nicht nur kennt, sondern auch körperlich nachvollzieht

(siehe ston2011090100).

Mitgeteilt werden aber muss das zunächst vorher explizit, durch eine theoretische

Arbeit, oder aber selbst entdeckt durch vorhergehendes Studium des Notentextes.

Dass das Posaunensolo am Schluss von Mahler III/3 als Augmentation des

Anfangsmotives auffassbar ist, musste dem Verfasser erst einmal explizit mitgeteilt werden,

wurde dann aber sofort unmittelbar wirkmächtig. Es bewahrheitete sich also in der

eigenen Wahrnehmung, -- andernfalls wäre es spurlos an seinem Modell vorübergegangen.

Abgesehen diesem "einen einzigen Ding names Kunstwerk", welches nur als Etikett wirklich und ansonsten virtuell ist, und von jenen vielen "psycho-internen Modellen", je einem pro Rezipierendem, haben wir es aber auch mit einer ganzen Fülle an Dingen und Modellen zu tun, die davon abgeleitet werden. Und deren Rezeption wiederum zum inneren Modell beiträgt.

Wir meinen damit die allerverschiedensten "Aggregatzustände", die normalerweise alle auf dasselbe Werk bezogen werden: schriftliche persistente Objekte wie Partituren; klangliche persistente Objekte wie Schallaufzeichungen; komplexe und volatile Dinge wie konkrete Aufführungen mit ihrem Ablauf; Abbildungen; biographische, programmatische, analytische Texte; dramatische Schilderungen; Platten-Cover; jugendstilumrankte Schmucktitel der jugendzeitlichen Mahler-Partituren ...

Allemal klar ist, dass der ein Werk praktisch Ausführende und der nur

Hörend-Zusehende andersartige Modelle aufbauen. Insofern gibt es Werke wie die

Inventionen und Sinfonien, die streng genommen nur zum Selber-Spielen taugen,

weil sie ja eben auf den psycho-internen Modell-Aufbau explizit hinzielen, weil

das Spiel-Erlebnis als solches komponiert ist, viel mehr als ein mögliches

Hör-Erlebnis.

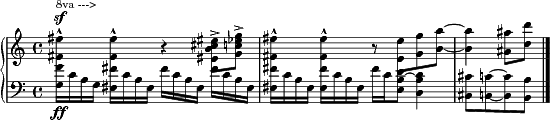

Sehr deutlich wird dieser Unterschied auch

in einem Detail meines op.1, Klavierstück h-moll.

Dort heißt es am Schluss:

Die mit ">" markierten Achtel-Akkorde der rechten Hand sind dabei mit "Betong-Kralle" zu spielen: Ganz anders als die Notation vermuten läßt ist es nämlich beidemale physisch derselbe Griff, nur eine Taste versetzt! Dieses Gefühl der "harten Pranke" vermittelt sich nicht dem Lesenden, nur dem Spielenden. Es hat entscheidenden Einfluss auf den Ausdruck und Gehalt dieses Satzschlusses. Indirekt also vermittelt es sich auch dem Zuhörer, -- als direktes Gefühlserlebnis aber nur dem Greifenden.

Zu einem Musikalischen Kunstwerk, wenn es z.B. als Bühnenwerk konzipiert wurde oder dazu nur missbraucht wird, können weiterhin hinzutreten ...

Ähnliches gilt bei "Film und Musik". Interessante moderne Erweiterungen (Schlemmer, Prince) sind

Was bei allen "Live-Aufführungen" hinzutritt ist allemal

All diese Elemente sind immer jeweils "eigene Dinge", Teil der Dinglichkeit (A), weil sie von vielen Menschen erlebbar sind. Sie induzieren dabei in jedem Beteiligten, gleich in welcher Rolle, ein inneres Modell (B), das wiederum zu dessen psycho-internem Gesamtmodell des Werkes beiträgt. Die Teil-Modelle beeinflussen sich gegenseitig, -- besonders stark sind u.U. die die optischen Einflüsse auf die akustische Wahrnehmung (Wir empfehlen grundsätzlich, die Augen zu schließen !-) :

Andere optische Effekte wie das Kleid der Sängerin oder die Bühnenbeleuchtung beim Wahnmonolog färben vielleicht nur leicht die Stimmung und beeinflussen so die Rezeption nur unbedeutend, -- andere, wie ein aufblitzender Scheinwerfer beim Schwert-Motiv, können Zusammenhänge hörbar werden lassen, die sonst untergingen.

In den Bereich der Optik kann man auch die Notation einordnen: Das Studium der Noten kann (a) einen eigenen Rezeptionsvorgang mit eigenem Recht und eigenen Wahrnehmungsmechanismen darstellen, aber auch (b) Erkenntnisse schaffen, die das folgende auditive Wahrnehmen grundlegend verändern: Das richtige Erkennen des "meta-leptischen" Auftretens des Wahnmotivs als Kontrasubjekt zum Schusterlied (Notenauszug Papierausgabe 3, S.7) bedarf sogar der Partitur, da es im Klavierauszug verbrecherischerweise unterschlagen wird.

Allerdings ist es gerade hier besonders wichtig, zwischen Ding- und Wirklichkeit genau zu unterscheiden, da gerade der "leicht abstraktere" Charakter des Notates dazu verführt, das eine für das andere zu halten!

Es ist nämlich in der Tat so, dass ganz verschiedene psycho-interne Modelle dem selben "Ding Partitur" entsprechen können:

Es ist offensichtlich, dass ganz unterschiedliche "Semantiken" und "Verwendungsweisen" auf ein und dieselbe Partitur angewandt werden können. Das entspricht genau der Unterscheidung zwischen psycho-internem Modell und Ding.

Dies kann man konkret nachweisen: Z.B. ist die Existenz einer Tonart-Vorzeichnung entweder etwas Rein-Ergonomisches oder etwas Konzeptionell-Programmatisches. Für die sich ergebende Harmonik selber aber ist es unerheblich ob Versetzungszeichen einmal am Beginn der Zeile oder jedesmal vor jeder betroffenen Note stehen. Ein und dasselbe Modell kann also verschiedene dingliche Ausprägungen erfahren.

Anders bei der enharmonischen Notation: Für die Ausführung am Klavier ist diese höchstens ergonomisch relevant, wegen besserer Lesbarkeit: Dasselbe Modell kann verschieden notiert werden. Für das Erkennen der harmonischen Intentionen des Komponisten, für die Analyse und evtl. auch für die Ausführung auf Streichinstrumenten gilt hingegen "des ungleich cis": Verschiedene Notate sind auch unterschiedliche Modelle.

Ähnlich: Ob "generell ohne Vorzeichnung" notiert wird, wie bei Hörnern in der traditionellen Orchesterpartitur, oder ob "zufällig C-Dur vorgezeichnet" ist. Dies sind zwei semantisch deutlich verschiedene Situationen mit nur zufälligerweise identischer Ausprägung (und selbst das kommerzielle Programm "Sibelius" unterscheidet sie sogar, überraschenderweise !-)

Das abstrakte, eigentliche, gemeinte Modell von Musik und die konkrete Notation des konkreten Partitur-Dinges sind zwei fundamental getrennte Sphären, deren Verwechslung zu üblen Missverständnissen und Fehldeutungen führen muss. Sie sauber zu unterscheiden hat konkrete Auswirkungen auf jede Diskussion und ihre Ergebnisse, und ist konkrete Konsequenz der von Kant am klarsten aufgewiesenen und jeder menschlichen Erkenntnis unhintergehbar zu Grunde liegenden Transzendentalen Geschiedenheit.

©

senzatempo.de

markuslepper.eu

2019-12-20_20h45

produced with

eu.bandm.metatools.d2d

and XSLT

music typesetting by musixTeX

and LilyPond