| zu den Gesamtinhaltsverzeichnissen |

| ^inh 2011121900 | phaenomen |

1

Das Musikalische Kunstwerk als Transzendentales Objekt

2

Das Musikalische Kunstwerk als Polyphonie von Bestimmungsschichten

2.1

Begriff von Mittelgrund und Bestimmungsschichten

2.2

Bestimmungsschichten im Kompositionsprozess

2.3

Konflikte/Kollisionen von Bestimmungsschichten

2.4

Bestimmungsschichten ausserhalb des Kompositionsprozesses

3

Das Musikalische Kunstwerk als Zu-Inkorporierendes

4

Biblographie

Die folgenden drei Abschnitte fassen (hauptsächlich) in Kürze zusammen, was der Verfasser vor Jahren schon in mehreren Publikationen (u.a. [lepperKaD] , lep02a) dargestellt hat. Nichtsdestoweniger kann es nützlich sein, gerade angesichts der Diskussionen in senza⌒tempo 20111218 00 (Warum müssen Opern "inszeniert" werden?) , senza⌒tempo 20111218 01 (Textprojektionen bei Opernaufführungen) und senza⌒tempo 20111218 02 (Integrität des "Ring des Nibelungen") , einige diesen und ähnlichen Diskussionen zugrunde liegende Fragen nochmals im Zusammenhang zu klären.

Zunächst einmal legen wir all unseren Überlegungen ein sehr stark vereinfachtes "Neo-Kantianisches" Modell von Welt, Wirklichkeit und Erkenntnis zugrunde.

Stark vereinfacht kann es deshalb werden, weil es ja nicht einen umfassenden, allgemeinen Diskurs tragen soll, sondern nur der Definition von "Musikalischem Kunstwerk" und seinen Aspekten dienen.

Die erkenntnistheoretischen Grundthesen, wie sie in der "Kritik der reinen Vernunft" [kantKritik] aufgestellt werden, zielen bekanntlich auf die Auflösung des zweitausendjährigen Streites zwischen der "idealistischen" und der "realistischen" Vorstellung von Welt. Folgend diesen Grundthesen stellen wir für unsere Zwecke fest ...

So bezeichnet eine Benennung wie "Beethovens Fünfte Sinfonie" ein solches "Ding an sich". Wir halten diese für sinnvoll, weil oben auf dem Notenblatt und auf dem Etikett der Schallplatte genau diese selbe Bezeichnung steht, und wenn wir die Partitur mitlesen, die Jungs auf der Aufnahme meist das tun, was die Noten sagen. 1

ALLERDINGS geschieht alles, was dabei wirklich wirkt,

auf einer ganz anderen Ebene:

Jedesmal wenn wir das Werk hören, oder lesen, oder studieren, oder üben,

oder durchspielen, oder unter der Dusche nachsingen, oder darüber nachsinnen,

jedesmal erstellen wir ein neues psycho-internes Modell, oder modifizieren

ein existierendes.

Der Notentext und jeder neue Lesevorgang, jedes Hören, jedes Singen

konstituiert jeweils ein neues Modell, was unter Umständen mit Vorgängern,

die lediglich denselben Namen tragen, recht wenig zu tun hat!

Daher kommt es, das ein Werk, das uns oft bezaubert hat, heute völlig kalt

läßt. Aber dann, wenn wir nach dem Konzert durch nasse kalte Straßen heimwandern,

plötzlich mit all seiner Schönheit

überwältigt.

Dann nämlich ist es geschehen, dass das Hören von eben und das Erinnern an Uraltes in unserem Hirn ein Neues enststehen läßt, was wir auf nichts anderes beziehen können als auf den Namen dieses Werkes, welches als solches uns immer unerfahrbar bleiben wird.

Betrachten wir also im folgenden nur, was uns überhaupt offensteht, nämlich die psycho-internen Modelle von gemeinten Kunstwerken. Deren adäquate Betrachtung aber ist i.E. allemal die von polyphonen, parallel ablaufenden, zunächst völlig unabhängigen Bestimmungsschichten.

"Allemal" bedeutet hier, dass diese Betrachtungsweise sowohl für das "unterbewußt ablaufende, naive" Hören, als auch für das bewußte Hören, als auch für das analysierende Lesen des Notentextes, als auch für das Musizieren, als auch für das verbale Beschreiben, als auch für statistische Analyse, ..., dass es halt das schlechthin adäquate Meta-Modell ist!

Es besteht darin, dass die "Stimmen" die an der Oberfläche eines Werkes notiert sind und erklingen, das Ergebnis sind einer Verflechtung und Verwebung von abstrakteren Stimmen, die jeweils nur einzelne Parameter betreffen und im "Mittelgrund" des Werkes ablaufen, die aber, ebenso wie eine "Instrumental-Stimme" einen in der Zeit genau fixierten Verlauf haben. Jeweils mehrere dieser Bestimmungsschichten treffen in der Vordergrundsgestalt zusammen, um eine oder mehrere der klingenden Stimmen in jeweils einem oder mehreren Ereignisparametern zu determinieren.

Bestimmungsschichten sind also dia-chrone Verläufe, konkret in der Zeit verankert, und stehen so (bzgl. des Grades der Konkretheit) zwischen bloßen "Plänen" und "Prozess-Dispositionen" einerseits und Vordergrund-Stimmen andererseits.

Sie beschreiben einen zeitlichen Verlauf auf einer Werte-Achse. Diese Werte-Achse kann ganz unterschiedlich beschriftet sein:

Wir meinen uns zu erinnern bei Thomas Mann, entweder im

Doktor Faustus oder in der Entstehung des Doktor Faustus,

die Kritik am Wort "Komponieren" für das musikalische Schaffen

gelesen zu haben, da es impliziere das bloße "Zusammen-Setzen"

von "schönen Stellen", konstrastierenden Abschnitten, das Hintereinanderstückeln

von Unreliertem, also genau eben das was künstlerische Tätigkeit eben nicht

ist.

Dieser Einwurf ist berechtigt, da häufig der Laie, sowohl was die Tätigkeit

des Rezipierens als auch des Erstellens annimmt, es gehe bei Musik darum,

verschiedenartige möglichst interessante Texturen möglichst überraschend

aneinanderzufügen (wobei der Laie oft Abschnitte und Themen als "neu"

auffasst, nur weil sie ganz anders eingekleidet daherkommen,

bei denen der Kenner, ganz im Gegenteil,

gerade die Kunst bewundert, die genau identische

Substanz, die gleichen Intervalle, dieselbe Harmonik ist, in grundlegend

gewandelter Vordergrundgestalt erscheinen zu lassen!)

Dieser Einwand gegen das Wort "Com-ponere" ist allerdings nicht mehr

gerechtfertigt, wenn man es statt auf vertikale Schnitte auf horizontale

Überlagerung bezieht:

Wie die Fäden eines Gewebes oder Gestricks immer wieder vor- und zurücktreten,

und nur in ihrem Zusammenspiel die Fläche des Vordergrundes konstituieren können,

so entsteht das musikalische Kunstwerk im Schaffensprozess durch das

Verwirken dieser Mittelgrundsfäden, der "Bestimmungs-Schichten".

Dies ist ein wahres Kom-Ponieren!

An der nur beispielhaften Liste oben kann man deutlich ablesen, dass die Werteachsen einer Bestimmungsschicht auf ganz unterschiedlichem Abstraktionsniveau definiert sein kann: Wenn das Komponist für eine bestimmte konkrete Zeitstrecke eine konkrete Vorstellung von z.B. der Harmonie-Folge hat, die sich dort ausgedrückt werden soll (durch welchen Vordergrundsatz auch immer, von vollen simplen Akkorden bis hin zur einstimmigen Violinpartita, das ist egal!) dann kann es nicht gleichzeitig abstrakt z.B. den "Schärfegrad der Harmonik" disponieren.

Er/sie kann allerdings mit diesem beginnen und daraus ersteres ableiten, also erst eine bereits definierte Bestimmungsschicht in eine andere, konkretere überführen, und danach erst in eine Vordergrundgestalt, was (jedenfalls beim Verfasser) eine sehr häufige Arbeitsweise ist. Es gibt also auch ein wichtiges "Arbeiten im Mittelgrund", bei dem Bestimmungsschichten in einander überführt werden, ohne schon den konkrten Vordergrund zu erreichen. Diese Arbeitsweise spielt allerdings in den verschiedenen Stilen und Epochen eine unterschiedlich große Rolle.

Ähnlich kann man z.B. nur rhytmische Grundwerte disponieren (z.B. "Beginnend mit ausschliesslich Vierteln zunehmend auch punktierte Achtel + Sechzehntel einführen") aus denen dann bei der Transformation in die Vordergrundgestalt ad hoc ausgewählt wird, oder aber sich auf der Ebene der Bestimmungsschicht, im Mittelgrund, schon bis aufs letzte Sechzehntel festlegen ("Zwei rhythmische Modelle unterschiedlicher Länge, die interferieren bis zum Phasenschnitt")

Man sieht leicht: Unterschiedlichste Kombinationen von Konkretheit und Generizität, von Festlegung und Freiheit sind im Mittelgrund möglich und können sinnvoll sein!

Die Zeitskalen dieser Bestimmungsschichten bieten noch einen weiteren

Freiheitsgrad: Sie können sich nur über wenige Takte erstrecken, oder

über die Gesamtdauer eines mehrtägigen Opernwerkes.

Daneben treten sie nicht nur in unabhängiger Parallel-Setzung auf, sondern,

allemal während der "Arbeit im Mittelgrund", auch ...

Die sich ergebende Mannigfaltigkeit scheint unbeherrschbar! In der Tat muss nun der/die Komponist/in im konkreten Schaffensprozess ganz verschiedene Arbeitsweisen für die verschiedenen möglichen Bestimmungsschichten anwenden.

Die grundlegendsten sind

Nullstellung bedeutet, dass in dieser Bestimmungsschicht GARNIX passiert!

Das ist eine sehr häufige und sinnvolle Verhaltensweise.

Z.B. im berühmten

ersten Präludium des ersten Bandes des Wohltemperierten Klavieres (C-Dur,

BWV 846)

sind Rhythmus und Satztechnik über die ersten

zweiunddreissig(32) Takte völlig "null-gestellt",

nämlich in jedem Takt dieselben!

Das einzige was sich ändert ist (a) die Harmonik der gespielten

Klänge und (b) der Grad von deren Verschmutzung (Durchgänge, Vorhalte, ajoutés)

Nullstellung einer Bestimmungsschicht ist ein zentrales Mittel der Komposition. Besonders z.B. in der Logik der Instrumentierung. Sonst wären größere Orchesterwerke garnicht zu erstellen!

Bewußte Automatisierung besteht in der Setzung eines fortschreitenden Prinzipes im Mittelgrund, das dann bei der Erstellung der Vordergrundstruktur "nur noch mechanisch" in konkrete Noten-Parameter umgesetzt werden muss (siehe aber unten die Bemerkungen über "Kollisionen und Konflikte")

Einfachste Beispiele sind Akkordbrechungen oder Skalenläufe: Sind nur Anfangs- und Endpunkt gesetzt, dann ist das Ausfüllen dazwischen auch einer dummen Rechenmaschine möglich!

Schon mehr der Methode Bewußte Prädisponierung zugehörig sind die tonalen Sequenzierungen. Das Bachsche Modell besteht ja bekanntlich:immer aus drei(3) Auftritten eines (meist halb-, ein- oder zweitaktigen) Modelles:

Auch die erste Wiederholung, die eine "wörtliche" sein "will" hat aber in der Tat schon erhebliche Freiheitsgrade, was die konkrete Intervallgestalt betrifft (z.B. "tonale" vs. "reale" Beantwortung). Diese erste Wiederholung ist schon der erste Schritt in die Freiheit, die bei der zweiten dann deutlich durchbricht! Also kann die Transformation von Mittelgrund in Vordergrund nicht mehr als "automatisch" bezeichnet werden, es handelt sich um eine nur um eine Vor-Auswahl der möglichen Entscheidungen, die Transformation bleibt ein kreativer Akt.

Wie man deutlich sieht kann die Abgrenzung der verschiedenen Verhaltensweisen durchaus unscharf sein. Dazu kommt dass, durch jahrelange Übung, all diese Umgangsformen durchaus ins Unterbewußte abgesackt sein können! Die verschiedenen Schritte, ( z.b. (1) Entscheidung über einen harmonischen Prozess von A nach B, (2) Erstellung der Mittelgrund-Bestimmungsschicht der diesen Prozess realisierenden Akkordfolge, (3) Auflösung dieser Akkorde in Motive der Vordergrundgestalt) können vom Komponisten/von der Komponistin "in einem einzigen Atemzuge" ausgeführt werden, so daß, wegen der jahrelangen Übung und jahrhundertelangen Tradition, die verschiedenen Ableitungsschritte garnichtmehr als solche ins Bewußtsein treten.

Nichtsdestotrotz sind sie, behaupten wir, im Schaffensprozess jederzeit vorhanden, und die verschiedenartigen inhaltlichen und strukturellen Eigenschaften und die gegenseitigen Bezüge der Mittelgrund-Bestimmungsschichten stets konkret nachweisbar.

Diese Auffassung des Musikalischen Kunstwerkes als konstituiert durch einen Mittelgrund von Bestimmungsschichten erlaubt unmittelbar einen "objektiven Qualitätsbegriff" (so man einen solchen gerne hätte !-)

Es ist nämlich dasjenige Kunstwerk das "beste", das die wenigsten Setzungen im Mittelgrund aufweist, bei dem der/die Komponist/in am wenigsten individuelle Entscheidungen getroffen hat!

Für uns das treffendste Beispiel ist der letzte Satz des

Streichquartetts cis-moll op. 12 von Beethoven:

Die Allegro-Exposition scheint in ihrer ganzen ersten Hälfte nichts

anderes als der erste, einzige Akkord "cis-moll", der dann

erst als viertaktige Folge T-D-T, dann als acht-taktige, dann

als sechzehntaktige etc. immer weiter "expliziert" wird, ohne je mehr

als seine erste einfache Setzung sein zu wollen.

Der eine, schlechthinnige Schlag!

Dem entspricht die Komponisten-Regel: Halte es immer möglichst einfach,

kompliziert wird es von selbst!

Denn selbstverständlich entspricht bei einem wahren Kunstwerk die einfache

Mittelgrund-Faktur keineswegs immer einer einfachen Vordergrund-Gestalt.

Aber gleichsam die "Gesetze der Musik selber" sollen die Komplexierung

hervorbringen, sollen hier "Musik machen", nicht der doch recht belanglose

Eigenwille des Komponisten.

Das ist es was Schenker mit "Tonwille" bezeichnet. Und auch das berühmte Beethoven-Zitat wird oft nur in seiner ersten Hälfte ("humorvoll" !-) zitiert, während seine wahre Bedeutung doch in der oft weggelassenen zweiten Hälfte besteht:

"Was kümmert mich seine elende Geige,

wenn der Geist zu mir spricht und ich schreib es auf."

Der "Geist er Musik" nämlich, ihr Eigen-Wille ist es, der zur Vordergrundgestalt gerinnt und sich in ihr ausdrückt, NICHT der Geist des Komponisten, der sich immer möglichst zurückhalten sollte, um jenen bei seinem Weben nicht zu stören!

Je weniger punktuelle Setzungen ein Komponist vornimmt und je mehr er der inhärenten Logik des musikalischen Materials vertraut, um so überzeugender wird das entstehende Werk auf einen Hörer wirken.

Die überwältigende Wirkung z.B. des Repriseneinsatzes im ersten Satz von Beethovens Neunter kommt nicht zuletzt daher, dass der Dur-moll-Wechsel des Sext-Akkordes als eine sowohl durch die Physiologie und Psychologie unseres Wahrnehmungsapparates als auch durch die kulturelle Entwicklung aller vorangehenden Jahrhunderte unübertreffbar nahegelegte, gleichsam "natürliche", ja, zwangsläufige Interpretation der leeren Quinten des Anfanges auftritt, als ein gewaltiges Natur-Ereignis, völlig unabhängig vom Individuum L.v.B. und von diesem auch nicht zu kontrollieren, sondern in jedem Hörer immer aufs Neue wahrhaft geschehend, eine mit der Wucht des Wolkenbruches stattfindenden Urschöpfung.

Aber auch der Produktionsprozess als solcher ist am stärksten beglückend, wenn sich Setzungen und Entscheidungen "von selbst" ergeben, und der Komponist/die Komponistin (a) zutiefst empfinden darf, in Einklang mit übergeordneten, Jahrhunderte alten und in Ewigkeit begründbaren (wenn auch in ihren äußeren Konsequenzen durchaus wandelbaren) Gesetzen zu handeln, und (b) diese ewigen aber abstrakten Prinzipien durch geringstmögliche Setzungen in eine konkreten Ausprägung überführen kann, so wie van Gogh durch einen einzigen roten Pinsel-Stipps in die Pupille eines Selbstbildnisses diesem wahres Leben geben durfte.

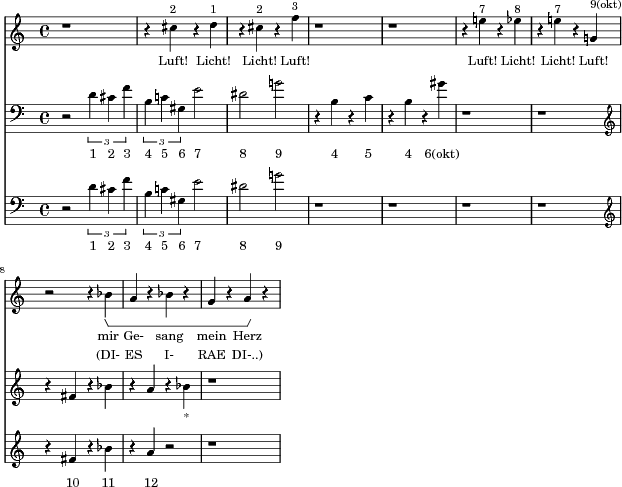

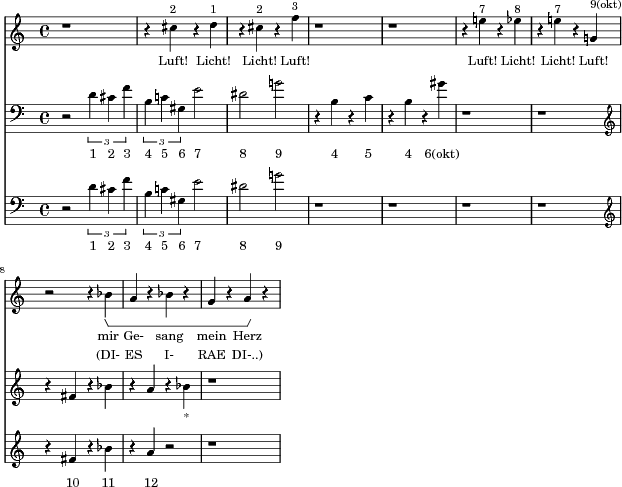

So ergab es sich, dass erst im letzten Akt seiner Oper

"Margarete. Eine Tragödie." der Verfasser bemerkte, dass

ein wichtiges Leitmotiv der Titelgestalt "Mein Ruh ist hin" und

das am Schluss ihres gesellschaftlichen Lebens (und danach in der Walpurgisnacht)

dominant auftretenden "Dies Irae"-Motiv zueinander

im Verhältnis der intervallischen Umkehrung stehen.

Diese tiefliegende Beziehung, die eine der Mittelgrundes ist, der

Intervall- und Motiv-Disposition, konnte er nun in Margaretens letzter

Szene (vor dem abschließenden "Kerker") auf das natürlichste in einem

Vordergrundereignis materialisieren:

Die Posaune setzt nämlich neu mit dieser Szene ein, und spielt bis dahin

strengstens und ausschließlich eine Zwölfton-Tonfolge (mehr

als eine reine "Reihe", da die Oktavlagen-Kontur thematisch definiert ist),

zwar in unterschiedlichen rhythmischen Gruppierungen und mit

wenigen Oktav-Umbiegungen, aber immer streng "zwölftönig".

Man musste nun nur die Töne des Sopran-Solos als Anfang dieser Reihe

interpretieren, mit einer charakteristichen Tonwiederholung

(siehe oberste Zeile des folgenden Notentextes).

Die Fortführung durch die Posaune ergibt sich dann natürlich

(siehe zweite Zeile).

Wenn dann der Sopran seinerseits die Posaune fortführt und der Zwolftonreihe

folgt, erreicht er automatisch die Kontur des "Dies-Irae", das sowohl die

Sängerin als auch die Zwölftonreihe zu münden scheinen.

(Diese "Reihe" in ihrer obligaten Oktavlage steht in der dritten Notenzeile.)

Es mussten vom Komponisten (nachdem alles andere schon fertig war!) nur die vier Posaunentöne "4 5 4 6(okt)" und die eine Tonwiederholung bei "*" hinzugefügt werden, um diese Vermittlung, die im Mittelgrund immerschon stattfand, im Vordergrund deutlich werden zu lassen! Dies zu erkennen war ein sehr schöner Moment für den Verfasser, da es ihm die Überzeugung gab, dass die Dispositionen im Mittelgrund doch recht sinnvoll zu sein scheinen!

Konkret, im Rahmen unseres Meta-Modelles, stellt sich dieses Eigen-Weben

der Musik zumeist dar als Konflikte/Kollisionen von Bestimmungsschichten:

Die rein mathematische Logik von Metrik, Harmonik, Instrumentalregistern etc.

erlaubt nämlich mitnichten beliebige Kombinationen. Schon die einfachsten

Planungen von Verläufen können beim Versuch ihrer weiteren

Transformation und Konkretisierung kollidieren.

Z.B. Modulationspläne und Motivgerüste, wenn die jene mit den einfachen Intervallen

dieser nicht ausdrückbar sind. Oder rhythmische Verdichtungsprozesse und

gemeinte Metriken, oder geplante sich kreuzende Skalenläufe und die

physiologie der Pianistenhand, oder Dispositionen von Engführungen und

die konkrete Intervallgestalt der engzuführenden Themen, etc.

In den meisten Fällen jedoch sind derartige Widersprüche höchlichst begrüssenswert! Es sind strukturgenerierende Konflikte, es sind genau diese Widersprüche, die zu lösen das Komponieren als intellektuellen Vorgang so interessant macht, und die, noch viel wichtiger, das entstehende Werk als solches dem Hörer interessant macht, ohne maniriert zu werden!

Diese strukturgenerierenden Konflikte nämlich sind es, die dem o.e. Grundsatz "halte es einfach, es wird von selbst kompliziert!, als wirkende Ursache zugrunde liegen.

Als einfaches Beispiel siehe man die Reprise im ersten Satz der Sturm-Sonate op. 31 Nr 2. Der beschränkte Umfang seines damaligen Klavieres zwingt Beethoven, die "eingerichtete" (um eine Quarte hochtransponierte) Überleitung zur Schlussgruppe (Takt 189) mit einer vereinfachtn Oberstimme zu realisieren. Er gewinnt dadurch jedoch eine in der Reprisensituation durchaus zweckmässige (vgl. zur Exposition) durchaus gesteigerte klangliche Fülle. Auf heutigen Instrumenten diese Maßnahme rückgängig zu machen und die vermeintlich "intendierte Gestalt" gewaltsam herbeizuführen hieße, genau diese struktur- und substanzbildende Rolle der Mittelgrundkonflikte zu übersehen!

Das bis hierhin aufgestellte Meta-Modell ist keinesfalls eine rein theoretisch-philosophische Konstruktion, sondern vielmehr konkrete Abbildung der Arbeitsweise des menschlichen Gehirnes! Das zeigt sich, wenn man von der "etwas esoterischen" Ebene des Komponierens auf mehr handfestes übergeht:

Nämlich auch das Musizieren und das beliebte Üben funktioniert genau nach diesem Prinzip der Schichtigkeit: Ein typisches von unzähligen Beispielen: Ein Pianist, der sog. "Passagen" spielt, bringt zuerst seine Hand und seine Finger in die aufeinanderfolgenden richtigen Positionen, und kontrolliert danach erst und unabhängig davon die Reihenfolge der Fingerbewegungen. Erstere ändert sich mit jeder Transpositionsstufe, letztere bleibt (im Prinzip) immer dieselbe.

Genauso übt man auch derartige Stellen, indem man die auf- oder absteigenden Handstellungen und Griffe zunächst ohne Einzelanschläge möglichst schnell aufeinander folgen läßt, um sie erst dann in Einzelnoten aufzulösen, wenn diese Wechsel beherrscht sind.

Und nicht zuletzt funktioniert auch das Hören nach diesem

Prinzip der Mehrschichtigkeit! Deutliches Beispiel

ist die Solostimme einer Bachschen Violinpartita: Im Vordergrund

gebe es z.B. einstimmige gesetzte

durchlaufende Achtel. Die wird unser Erkenntnisvermögen aber

nach wenigen Takten schon ausblenden und vielmehr die Mehrstimmigkeit

wahrnehmen, die sich durch die Sprünge zwischen den Registern ergibt.

Tritt aber dann, nach vielen Takten, dochmal ein Sechzehntel auf, so wird

es einen gewaltsamen Schlag auf den Fokus unserer Wahrnehmnung geben, und die

Bestimmungsschicht des Vordergrund-Rhythmus wird sofort

wieder zu einem Wahrgenommenen.

Es lassen sich hunderte derartiger Beispiele finden, ja, wir halten es für einen Grund-Mechanisms musikalischen Schaffens schlechthin, dass das Zusammentreffen allereinfachster Setzungen im Mittelgrund sich eben nicht linear in Vordergrund-Gestalt übersetzen läßt, sondern dass die dazu notwendigen Ausgleichsmaßnahmen und Entscheidungen wieder als Mittelgrund-Substanz ihre eigenen Konsequenzen haben und somit struktur-, ja, material-bildend wirken.

In fast jeder Fuge führt ja der Konflikt zwischen Quint-Beantwortung einerseits und Notwendigkeit, zu Beginn des Werkes die Ausgangstonalität länger als nur fur einen Einsatz beizubehalten, zum Phänomen der "tonalen Beantwortung", zur "zurück-biegenden" Form des Comes. Diese ist also ein Material, das genau durch einen solchen Mittegrund-Konflikt erst geschaffen wird.

Dies gilt auch für allereinfachste Setzungen, wie die oben angesprochenen Arpeggien und Skalenläufe, und die oben ausgesprochene Warnung, dass deren Vordergrund-Exprimierung keinesfalls in allen Fällen etwas rein Mechanisches sei, sollte nun verständlich geworden sein.

Ja, in ganz allgemeiner Hinsicht kann die Entwicklung der europäischen

funktionalen Harmonik als solcher als ständiges Ringen um die

Auflösung inhärenter Konflikte gesehen werden, deren Lösungen aber neue

Konflikte generieren, und so ad inifitum:

Schon in der "aller-naivsten" reinen Stimmung sind Widersprüche angelegt,

die mit der (sich über Jahrhunderte hinziehenden)

zunehmenden musikalischen Komplexierung immer mehr hervortraten.

Endlich erzwang das "syntonische Komma", die Diskrepanz zwischen einer großen Terz

und vier Quinten, das wohltemperierten System.

Dessen konsequente Ausnutzung aber führte bald zu enharmonischen Akkordverbindungen,

die mehrdeutig sind und dem rezipierenden Gehirn verschiedene Ableitungswege

ermöglichen.

Diese führten wiederum (schon bei Schumann und Berlioz;

deutlich allemal bei Wagner) zu Klängen, die nicht mehr nur mit

einem(1) tonalen Bezug wahrgenommen werden wollen, und dann, z.B.

in modernen Jazz-Varianten, zu zusammengesetzten Klängen, deren "untere

Anteile" durchaus konkrete tonale Funktionen erfüllen,

deren oberen Komponenten aber gerade derartig "ambuige" Klangwolken sind.

Letztlich aber ist das Musikalische Kunstwerk ein etwas über diese

rein technischen Bestimmungen durchaus Hinausweisendes.

Indem es konkrete Mechanismen menschlicher Wahrnehmung aufnimmt, reflektiert,

zu seinem Material macht, und somit auch dem Hörer Erkenntnis über sein

eigenes Funktionieren ermöglicht, greift es auf über sich selbst hinaus,

benennt überzeitlich gültige Mechanismen von Wahrnehmung, Weltanschauung und

Welt-Definition.

In unseren Beiträgen hier in senza⌒tempo haben wir immerwieder versucht, diese "metaphysischen, aber durchaus konkreten" Tatsachen herauszuarbeiten, auf die die Werke unserer klassischen Meister immer wieder verweisen, und aus denen sie ihre Energie und Überzeugungskraft schöpfen.

Funktionieren aber tut das alles nur, so es auch rezipiert wird. Mit offenen Ohren aufgenommen, nachvollzogen, verglichen, verstanden und in das tägliche Leben übernommen. Das Musikalische Kunstwerk als transzendentales Objekt bedeutet ja gerade, dass es nicht als solches zugänglich ist, sondern nur über die in jedem Menschen einzeln und jeweils aufs Neue stattfindende psycho-interne Modellbildung. Diese ist die einzig wirksame und berechtigte Form des Werkes.

(Dass der Verfasser einst zu einem Jahreswechsel in den frühen Siebzigern mit seinem Kumpel P.M. in dessen Wagen auf den Pastoratsberg über Werden fuhr und von dort über die Hiqh-End-Autoanlage zum Feuerwerk den Trauermarsch aus der Götterdämmerung genoss, hat für immer prägende Bilder zu diesem Werk hinzugefügt!)

Letztlicher Sinn eines jeden Musikalischen Kunstwerkes also ist seine Bestimmung als ein (wenn der Ausdruck erlaubt sei) "in die Seele Einzuverleibendes". Die menschliche Existenz kann aufgefasst werden als eine unendliche Melodie, die ohne Pause unsere Seele durchzieht und unsere Reaktion ist auf alles,aufzuweisen, was wir wahrnehmen. Das Kunstwerk existiert also für uns genau in dem Maße, wie es Teil unserer eigenen "Inneren Melodie" geworden ist, und es immer wieder wird.

Diesen Trost kann ich geben: Wer immer unter der Dusche die h-moll-Messe nachsingt, und sei es noch so falsch und ungelenk, bringt sie damit zu ihrer eigentlichen Erfüllung.

|

[kantKritik]

Kritik der reinen Vernunft Raymund Schmidt(Hrsg.) Reclam, Leipzig, 1971 |

1 Allerdings gibt es in letzter Zeit durchaus die Meinung, die Partitur von z.B. "Beethovens Neunter" wäre in Wahrheit keinesfalls so genau definiert wie wir seit Erfindung der Schallplatte alle meinen!

©

senzatempo.de

markuslepper.eu

2019-12-20_20h32

produced with

eu.bandm.metatools.d2d

and XSLT

music typesetting by musixTeX

and LilyPond